Unsere Werte

Wir tragen unsere Werte stets in uns. Manche sind uns bewusst, die meisten sind uns unbewusst.

Auf jeden Fall prägen sie tagtäglich unser Denken, Fühlen und Handeln. Sie bestimmen, wie wir Situationen wahrnehmen, wie wir kommunizieren, was uns motiviert und wie wir Entscheidungen treffen. Werte sind damit nicht nur ein theoretisches Konzept, sondern ein innerer Kompass, der uns Orientierung gibt.

Spannend wird es, wenn unsere Werte mit denen anderer in Konflikt geraten. Oder wenn wir spüren, dass unsere gelebten Werte (IST) nicht im Einklang mit unseren Wunschvorstellungen (SOLL) stehen. Genau hier beginnt Wertearbeit! Sie macht sichtbar, was uns wirklich wichtig ist und eröffnet uns Wege, bewusster und stimmiger zu leben und zu handeln.

Besonders interessant ist dabei der Blick auf Wertesysteme in ihrer Entwicklung. Das Graves Value System (Clare W. Graves), später bekannt geworden als Spiral Dynamics, beschreibt die Entwicklung von Existenzen in verschiedenen Ebenen. Jede Ebene steht für eine bestimmte Art, die Welt zu sehen, Probleme zu lösen und das Leben zu gestalten – von archaischen Überlebensmustern bis hin zu systemischem und ganzheitlichem Denken. Dieses Modell zeigt nicht nur individuelle Entwicklungswege, sondern auch, wie ganze Organisationen und Gesellschaften sich verändern können, wenn sich ihre Werte verschieben. Damit ist das Modell ideal in der Organisationsentwicklung, Mitarbeiterentwicklung und bei Change-Vorhaben.

Der folgende Blogbeitrag gibt einen Überblick über zentrale Grundlagen, Methoden und Modelle der Wertearbeit – sowohl für die persönliche Entwicklung als auch für den Einsatz im Coaching.

Der Blogbeitrag gliedert sich wie folgt auf:

- Werte als unser innerer Kompass

- Werte im Konflikt

- Einfache Methoden der Wertearbeit im Coaching

- Die Arbeit mit dem Wertesystem (Graves Value System bzw. Spiral Dynamics)

- Zusammenfassung

- Abschluss mit Video

Ich wünsche gute Inspiration!

Werte als innerer Kompass

Wie Werte unser Denken und Handeln prägen

Werte beeinflussen maßgeblich unsere Gedanken, Gefühle und Handlungen.

Und Werte geben uns Richtung. Sie helfen uns, in Entscheidungssituationen Prioritäten zu setzen. Wenn wir vor einem Dilemma stehen, halten wir (meist) unbewusst unsere Handlungen an unseren Werten ausgerichtet: Ist mir Harmonie wichtiger oder Klarheit? Zählt Loyalität mehr als Selbstverwirklichung? Dieser ständige Abgleich ist es, der Werte zu einem inneren Leitstern macht.

Werte bestimmen nicht nur, was wir für wichtig halten, sondern auch, wie wir die Welt interpretieren. Sie wirken als eine Art Wahrnehmungsfilter: Zwei Menschen können dieselbe Situation erleben und sie völlig unterschiedlich deuten – einfach deshalb, weil ihre Werte unterschiedlich sind.

Weil Werte so tiefgreifend wirken, lohnt es sich, sie ins Bewusstsein zu holen. Wer seine Werte kennt, lebt oft klarer und stimmiger – privat wie beruflich. Gerade im Coaching ist die Reflexion über Werte ein kraftvolles Instrument. Sie hilft, innere Blockaden zu verstehen, Entscheidungen abzusichern und einen roten Faden im eigenen Lebensweg zu erkennen. Denn erst wenn wir uns unserer Werte bewusst sind, können wir sie auch aktiv leben und weiterentwickeln.

Werte als Nominalisierungen von Bedürfnissen

Werte sind letztlich nichts anderes als die sprachliche Verdichtung von Bedürfnissen.

„Freiheit“ ist nicht greifbar wie ein Gegenstand, sondern eine Abstraktion. Hinter dem Wert steckt das Bedürfnis, selbstbestimmt zu handeln

„Sicherheit“ wiederum steht für das Bedürfnis nach Schutz und Stabilität.

In diesem Sinne sind Werte Nominalisierungen: Wir packen ein lebendiges Bedürfnis in ein einzelnes Wort.

Beispiel: Für den einen ist Pünktlichkeit ein Ausdruck von Respekt, für den anderen lediglich eine Formalität. Diese inneren Maßstäbe beeinflussen unsere Kommunikation, unser Miteinander und nicht zuletzt unsere Motivation.

Es muss also jeweils gefragt werden, was mit dem Wert konkret gemeint ist, wo der Wert sichtbar wird.

Die Bedürfnisse hinter Werten

Wenn wir noch tiefer blicken, erkennen wir, dass Werte immer auf grundlegende Bedürfnisse verweisen. Wer etwa „Pünktlichkeit“ als zentralen Wert nennt, dem geht es möglicherweise weniger um die Zeit selbst, sondern um Zuverlässigkeit, Planbarkeit oder auch um Respekt im Miteinander.

Ähnlich verhält es sich mit „Erfolg“: Dahinter steckt oft das Bedürfnis nach Anerkennung, Selbstwirksamkeit oder finanzieller Sicherheit.

Diese zweite Ebene – das Bedürfnis hinter dem Wert – ist besonders im Coaching von großer Bedeutung. Denn wer seine Bedürfnisse kennt, kann bewusster entscheiden, wie er sie erfüllt.

Absolute und funktionale Werte

Nicht alle Werte sind gleichermaßen wandelbar. Wir unterscheiden zwischen

- absoluten und

- funktionalen.

Absolute Werte wie Menschenwürde, Gleichberechtigung oder Freiheit gelten universell und sind recht stabil.

Funktionale Werte hingegen sind stärker kontextabhängig und verändern sich im Laufe unseres Lebens. In jungen Jahren mag „Abenteuer“ im Vordergrund stehen, während später „Sicherheit“ oder „Verantwortung“ wichtiger wird. Funktionale Werte sind also flexibel – sie passen sich den Lebensphasen, Rollen und Herausforderungen an.

Werte in Konflikt

Werte geben uns Halt und Orientierung. Doch manchmal geraten sie in Spannung – entweder innerhalb unserer eigenen Person oder zwischen uns und anderen Menschen. Solche Wertekonflikte sind nicht nur anstrengend, sondern häufig auch der Motor für Entwicklung.

Innere Wertekonflikte

Ein innerer Wertekonflikt entsteht, wenn zwei unserer eigenen Werte einander widersprechen. Ein Beispiel: Eine Führungskraft legt großen Wert auf Verantwortung gegenüber ihrem Team, gleichzeitig aber auch auf Selbstbestimmung und Freiheit. Wenn Überstunden anstehen, fühlt sie sich hin- und hergerissen – einerseits will sie für das Team da sein, andererseits die eigene Freizeit schützen. Diese Spannungen lösen oft Stress aus, weil keine Handlung beide Werte gleichermaßen zufriedenstellt.

Innere Wertekonflikte sind normal. Sie zeigen, dass wir vielschichtige Persönlichkeiten sind. Im Coaching geht es darum, diese Konflikte bewusst zu machen, Prioritäten zu klären oder kreative Wege zu finden, wie beide Werte berücksichtigt werden können.

Äußere Wertekonflikte

Ebenso häufig treten äußere Wertekonflikte auf – wenn die Werte zweier Menschen oder Gruppen nicht übereinstimmen. Im Arbeitskontext können sie erhebliches Konfliktpotenzial bergen: Während einem Mitarbeiter Pünktlichkeit heilig ist, legt eine Kollegin mehr Wert auf Flexibilität. Oder ein Unternehmen propagiert Effizienz, während die Belegschaft zunehmend Nachhaltigkeit einfordert. Je nachdem, wie stark diese Werte miteinander kollidieren, kann es zu Spannungen, Missverständnissen oder sogar offenen Auseinandersetzungen kommen.

Wunsch- und Ist-Werte

Ein weiterer Aspekt ist die Lücke zwischen unseren Wunschwerten und unseren tatsächlich gelebten Werten. Viele Menschen nennen „Gesundheit“ als wichtigen Wert, doch der Alltag ist geprägt von Stress, Bewegungsmangel und ungesunder Ernährung. Diese Diskrepanz führt zu einem Gefühl von Unstimmigkeit oder innerer Leere. Wer sich fragt „Lebe ich eigentlich nach meinen eigenen Werten?“ stößt genau hier auf einen Ansatzpunkt für Veränderung.

So unbequem Wertekonflikte auch sind – sie enthalten immer ein Entwicklungspotenzial. Sie zwingen uns dazu, genauer hinzuschauen:

- Was ist mir wirklich wichtig?

- Welcher Wert darf Vorrang haben?

- Wo brauche ich vielleicht neue Wege, um scheinbar widersprüchliche Werte miteinander zu verbinden?

Wer diesen Reflexionsprozess zulässt, kann Konflikte nicht nur lösen, sondern daran wachsen.

Einfache Methoden der Wertearbeit im Coaching

Wertearbeit klingt auf den ersten Blick abstrakt. Schließlich handelt es sich bei Werten um Begriffe, die zunächst nicht greifbar erscheinen: Freiheit, Vertrauen, Gerechtigkeit, Erfolg, Liebe. Doch gerade weil Werte so grundlegend sind, lohnt es sich, sie sichtbar und erlebbar zu machen. Im Coaching geht es dabei nicht um eine akademische Analyse, sondern um einfache, intuitive Methoden, die Menschen helfen, ihre Werte zu erkennen, zu ordnen und in Beziehung zueinander zu setzen. Drei dieser Methoden sollen hier vorgestellt werden:

- Werte spiegeln,

- Werte-Hierarchie und das

- Werte-Quadrat (nach Schulz von Thun)

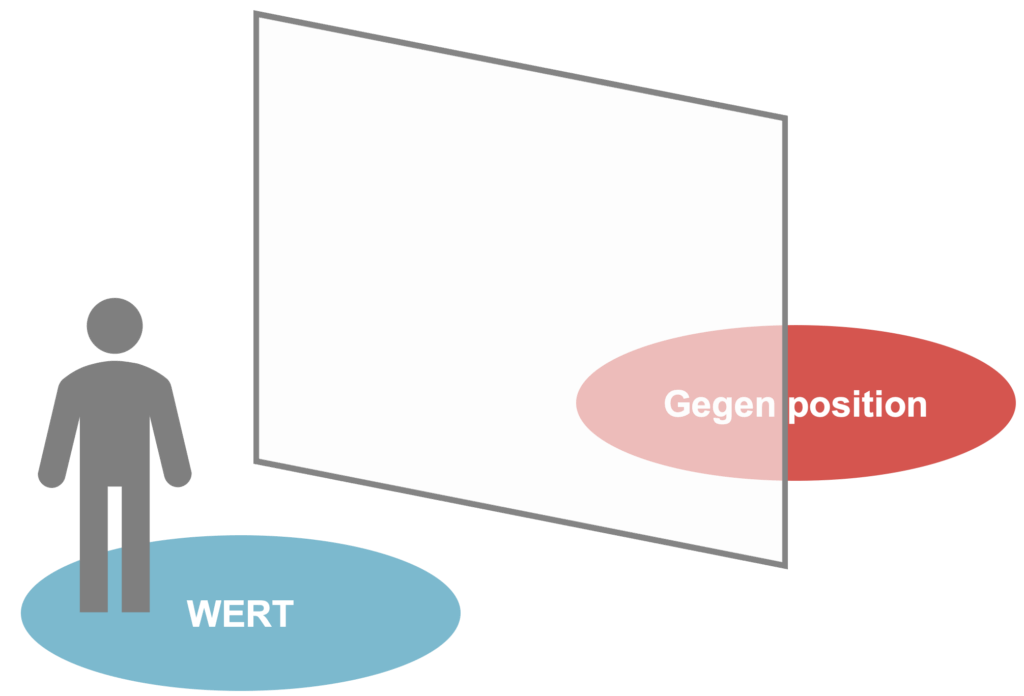

Werte spiegeln

Eine wirksame Methode, um Werte bewusster wahrzunehmen, ist das „Spiegeln“. Dabei wird ein einzelner Wert in den Fokus gestellt, etwa „Wertschätzung“. Dieser Wert wird zunächst positiv besetzt betrachtet:

- Wie fühlt es sich an, wenn ich Wertschätzung erfahre?

- Welche inneren Bilder, Gedanken und Empfindungen tauchen auf?

Im Coaching kann dies durch sogenannte Bodenanker unterstützt werden. Der Klient stellt sich physisch auf eine markierte Stelle, die für den Wert steht.

Im nächsten Schritt geht es darum, die Gegenposition einzunehmen. Hierbei wird nicht der direkte Gegensatz wie „Geringschätzung“ benannt, sondern nach dem gesucht,

- „was auf keinen Fall passieren darf“.

Vielleicht ist es Ignoranz, vielleicht Verlust von Respekt, vielleicht eine ganz persönliche Erfahrung. Auch hierfür kann ein Bodenanker dienen. Der Wechsel zwischen den Positionen ermöglicht, die Spannungsfelder rund um einen Wert deutlicher zu spüren.

Besonders interessant wird es, wenn man sich fragt: Welches Bedürfnis steckt hinter diesem Wert? Hinter Wertschätzung kann das Bedürfnis nach Zugehörigkeit, Sicherheit oder auch Anerkennung stehen. Diese Bedürfnisse werden oft erst im Kontrast zur Gegenposition sichtbar.

So wird Wertearbeit zu einer Brücke zwischen abstrakten Begriffen und den sehr konkreten, individuellen Bedürfnissen einer Person.

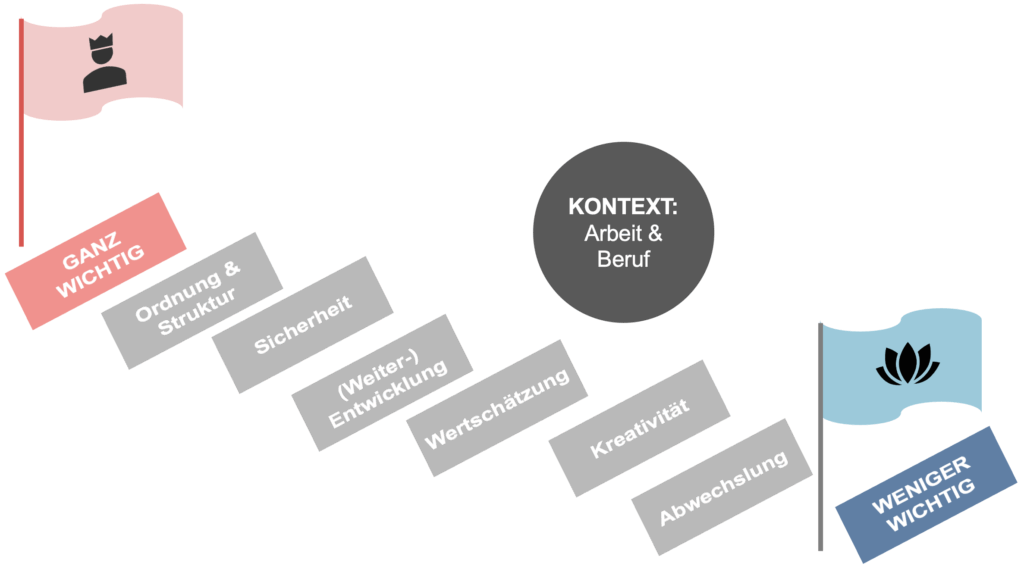

Werte-Hierarchie

Werte stehen selten isoliert nebeneinander, sondern in einer Rangfolge. Diese Hierarchie entscheidet darüber, welche Werte in Konfliktsituationen das größere Gewicht bekommen. Ein Beispiel: Jemand nennt Freiheit, Familieund Karriere als zentrale Werte. Doch wenn die Karriere eine dauerhafte Abwesenheit von der Familie bedeutet, zeigt sich schnell, welcher Wert wirklich Vorrang hat.

Im Coaching wird die Werte-Hierarchie oft durch Sortierübungen sichtbar gemacht: Aus einer Liste oder einem Kartenset wählt der Klient zunächst die wichtigsten Werte aus. Danach werden diese in eine Reihenfolge gebracht: Was steht an erster Stelle, was folgt danach? Häufig löst dieser Prozess Erstaunen aus, weil man erkennt, dass man im Alltag oft anders lebt, als es der eigenen Rangfolge entspricht.

Die Hierarchie ist dabei nicht in Stein gemeißelt. Sie verändert sich über die Zeit und je nach Lebensphase. In jungen Jahren steht vielleicht „Abenteuer“ ganz oben, während später „Stabilität“ oder „Verantwortung“ wichtiger wird. Indem wir unsere Werte-Hierarchie reflektieren, gewinnen wir ein klareres Bild davon, was uns aktuell leitet – und wo Inkongruenzen entstehen, wenn unser Alltag diesen Prioritäten nicht entspricht.

Das Werte-Quadrat (nach Schulz von Thun)

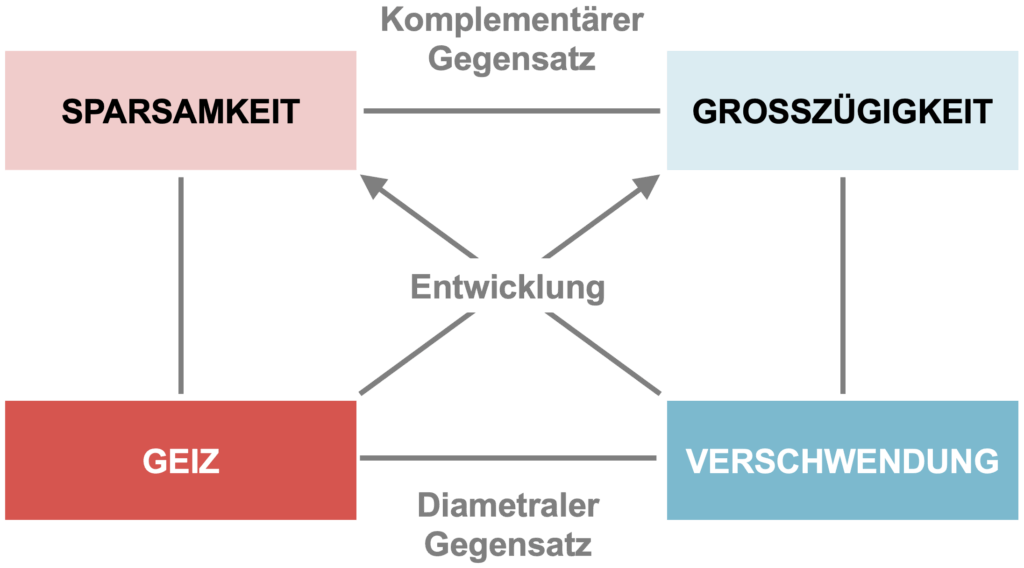

Eine besonders anschauliche Methode, um Werte und ihre Spannungen zu verstehen, ist das Werte- und Entwicklungsquadrat von Friedemann Schulz von Thun. Es zeigt, dass jeder Wert seine Schattenseite hat, wenn er übertrieben gelebt wird; und dass jeder Wert ein Gegenüber braucht, um in Balance zu bleiben.

Ein Beispiel:

- Der Wert Sparsamkeit wirkt positiv, wenn er zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen führt.

- Wird er übertrieben, kippt er in Geiz.

- Der Gegenwert zu Sparsamkeit ist Großzügigkeit. Auch dieser ist an sich positiv.

- Doch in der Übertreibung wird er zu Verschwendung.

Das Werte-Quadrat macht sichtbar: Erst durch das Ausbalancieren von Wert und Gegenwert entsteht eine reife Haltung. Wer ausschließlich sparsam ist, verliert Leichtigkeit. Wer nur großzügig ist, verliert Maß. In der Balance liegt die Stärke.

Im Coaching ist dieses Modell besonders hilfreich, um Spannungen zwischen scheinbar gegensätzlichen Werten konstruktiv zu betrachten. Es eröffnet neue Perspektiven: Statt Werte als unvereinbare Gegensätze zu sehen, lernen wir, sie als Ergänzungen zu verstehen, die einander korrigieren und bereichern.

Die Arbeit mit dem Werte-System

Das Graves Value System, auch als Spiral Dynamics oder in der modernen Variante als 9 Levels of Value Systems bekannt, beschreibt die Entwicklung menschlicher Werte in aufeinander folgenden Ebenen.

Clare W. Graves verstand dieses Modell als eine „psychologische DNA“: Jede Ebene repräsentiert eine bestimmte Sicht auf die Welt und typische Muster, wie Menschen Probleme lösen, Entscheidungen treffen und ihr Leben gestalten.

Wichtig ist: Niemand ist „nur rot“ oder „nur grün“. Werteprofile bestehen fast immer aus mehreren Ebenen, die unterschiedlich stark ausgeprägt sind. Genau das zeigen auch Profilanalysen, wie im Beispiel-Screenshot: Dort sehen wir, dass mehrere Ebenen nebeneinanderwirken, teils stärker, teils schwächer. Wertearbeit bedeutet daher nicht, Menschen „Schubladen“ zuzuordnen, sondern zu verstehen, wie ihre aktuellen Schwerpunktwerte aussehen und wie diese ihr Denken und Handeln beeinflussen.

Im Folgenden werden die Ebenen von Beige bis Türkis (also ohne Level 9: Koralle) dargestellt – mit kurzen Beschreibungen, typischen Werten und Hinweisen zur Kommunikation.

Das Graves Value System (Spiral Dynamics)

Ebene 1: Beige (reaktiv)

Impulsivität

Beschreibung: Urinstinktive Ebene, geprägt vom Überlebensdrang. Typisch für Kleinkinder, in Extremsituationen oder nach Katastrophen.

Typische Werte:

- Nahrung

- Wärme

- Schutz

- Sicherheit

- körperliche Bedürfnisse

Kommunikation: Klar, einfach, auf unmittelbare Bedürfnisse eingehen.

Ebene 2: Purpur (tribalistisch)

Zusammengehörigkeit und Sicherheit

Beschreibung: Gemeinschaft, Zugehörigkeit und Rituale stehen im Vordergrund. Sicherheit wird in der Gruppe gefunden.

Typische Werte:

- Tradition

- Loyalität

- Rituale

- Geborgenheit

- Ehrfurcht

Kommunikation: Respekt vor Traditionen zeigen, persönliche Bindungen pflegen, Sicherheit und Zugehörigkeit betonen.

Ebene 3: Rot (exzentrisch)

Macht und Kraft

Beschreibung: Starke Durchsetzungskraft, Macht und Status sind zentral. Entscheidungen werden impulsiv getroffen.

Typische Werte:

- Mut

- Durchsetzungskraft

- Stärke

- Ruhm und Ehre

- Macht

- Ansehen

- Tapferkeit

- Stolz

Kommunikation: Direkt, klar, respektvoll in der Ansprache. Vorteile und Statusgewinne betonen.

Ebene 4: Blau (absolutistisch)

Recht und Ordnung

Beschreibung: Ordnung, Regeln und klare Strukturen geben Halt. Es gibt ein „richtig“ und „falsch“.

Typische Werte:

- Disziplin

- Pflichtgefühl

- Ordnungssinn

- Struktur

- Moral

- Gerechtigkeit

- Pünktlichkeit

- Respekt

- Zuverlässigkeit

- Ehrlichkeit

Kommunikation: Strukturiert, regelkonform, klare Vorgaben. Prinzipien und Sinn hinter Regeln erklären.

Ebene 5: Orange (materialistisch)

Gewinn und Leistung

Beschreibung: Leistungs- und erfolgsorientierte Ebene, geprägt von Rationalität, Wettbewerb und Fortschritt.

Typische Werte:

- Erfolg

- Karriere

- Effizienz

- Innovation

- Wohlstand

- Professionalität

- Anerkennung

- Unabhängigkeit

- Zielorientierung

- Ehrgeiz

- Leistung

- Abenteuerlust (Expansion)

Kommunikation: Zielorientiert, pragmatisch, Nutzen und Ergebnisse betonen. Argumente mit Fakten untermauern.

Ebene 6: Grün (personalistisch)

Gemeinschaft

Beschreibung: Gemeinschaft, Gleichheit und Harmonie sind zentral. Emotionen und Konsens werden wichtig.

Typische Werte:

- Empathie

- Freundschaft

- Harmonie

- Solidarität

- Gemeinschaft

- Achtsamkeit

- Kooperation

- Gleichheit

- Toleranz

Kommunikation: Wertschätzend, empathisch, partizipativ. Alle einbeziehen, Raum für Emotionen lassen.

Ebene 7: Gelb (systemisch)

Freiheit und Lernen

Beschreibung: Ganzheitliches, flexibles Denken. Probleme werden systemisch betrachtet. Funktionalität steht über Dogmen.

Typische Werte:

- Wissen

- Kompetenz

- Flexibilität

- Kreativität

- Transparenz

- Vernetzung

- Selbstverantwortung

- Synergie

Kommunikation: Offen, lösungsorientiert, systemisch argumentieren. Komplexität anerkennen, Freiraum geben.

Ebene 8: Türkis (holistisch)

Globale Einheit und spirituelles Bewusstsein

Beschreibung: Globales, vernetztes Denken. Das große Ganze, Nachhaltigkeit und Balance sind entscheidend.

Typische Werte:

- Ganzheit

- Demut

- Naturverbundenheit

- Verantwortung für die Welt

- Balance

- Spiritualität

- Nachhaltigkeit

- Weltfrieden

Kommunikation: Visionär, inspirierend, mit Fokus auf das Gemeinsame. Globale Verantwortung betonen.

Die konkrete Anwendung

Das Graves Value System bzw. Spiral Dynamics ist nicht nur ein theoretisches Modell, sondern bietet einen hohen praktischen Nutzen.

In der Arbeit mit Einzelpersonen zeigt es, warum bestimmte Themen im Leben so wichtig erscheinen und weshalb es in manchen Situationen zu inneren Spannungen kommt. Wer sein persönliches Werteprofil kennt, versteht besser, welche Ebenen gerade dominieren und wo vielleicht ungenutzte Potenziale liegen. Dabei geht es nicht darum, eine Ebene „gut“ oder „schlecht“ zu bewerten, sondern darum, das Zusammenspiel verschiedener Werteebenen zu erkennen. Niemand ist ausschließlich „rot“ oder „grün“ – wir tragen immer mehrere Ausprägungen in uns, die je nach Lebensphase, Rolle oder Situation unterschiedlich stark wirken.

Auch in Teams und Organisationen eröffnet das Modell wertvolle Einsichten. Oft lassen sich Konflikte darauf zurückführen, dass Menschen von unterschiedlichen Werteebenen aus handeln: Während die einen nach klaren Regeln und Ordnung streben, sind anderen Erfolg, Effizienz oder Harmonie wichtiger. Indem diese Unterschiede sichtbar gemacht werden, entsteht Verständnis – und daraus die Möglichkeit, Brücken zu bauen. Für Organisationen schließlich bietet Spiral Dynamics einen Rahmen, um Unternehmenskultur, Führung und Change-Prozesse zu reflektieren. Ob es um die Einführung neuer Strukturen, die Entwicklung von Führungskräften oder die Gestaltung nachhaltiger Strategien geht – das Modell hilft, unterschiedliche Werteebenen zu berücksichtigen und so Veränderung erfolgreicher zu gestalten.

Zusammenfassung

Werte begleiten uns in jedem Moment unseres Lebens. Sie sind oft unsichtbar und doch wirken sie wie ein innerer Kompass, der unsere Wahrnehmung, unser Handeln und unsere Entscheidungen leitet. Manche Werte sind uns bewusst, andere entdecken wir erst in Momenten der Irritation oder des Konflikts. Besonders spannend wird es, wenn wir erkennen, dass Werte nichts Abstraktes sind, sondern Ausdruck unserer Bedürfnisse – und damit eine Brücke zu dem, was uns wirklich wichtig ist.

Wertearbeit bedeutet, diese unbewussten Muster sichtbar zu machen. Sie zeigt, wo unsere Wunschwerte nicht mit unseren gelebten Werten übereinstimmen, und sie hilft, innere und äußere Wertekonflikte zu verstehen. Methoden wie das Werte-Spiegeln, das Sortieren einer Werte-Hierarchie oder das Werte-Quadrat nach Schulz von Thun machen Werte greifbar und eröffnen neue Handlungsräume.

Das Graves Value System – auch bekannt als Spiral Dynamics – erweitert diese Perspektive, indem es die Entwicklung von Wertesystemen über verschiedene Ebenen beschreibt. Es macht deutlich: Niemand ist nur in einer Ebene verhaftet, sondern trägt ein individuelles Profil in sich. Dieses Wissen ist besonders wertvoll, um das eigene Verhalten zu reflektieren, Teams besser zu verstehen und Organisationen durch Veränderungen zu begleiten.

Am Ende bleibt die Erkenntnis: Wer seine Werte kennt, lebt klarer, bewusster und authentischer. Werte sind kein starres Konstrukt, sondern ein dynamisches System, das sich im Laufe unseres Lebens verändert und weiterentwickelt – und gerade darin liegt ihre Kraft.