Kommunikation, die verbindet

Persönlichkeit, Bedürfnisse, Vertrauen.

Ob im beruflichen Kontext oder im privaten Alltag – unsere Worte sind mehr als nur Transportmittel für Informationen. Sie können Brücken bauen oder Gräben vertiefen, Nähe schaffen oder Distanz erzeugen. Wirklich verbindende Kommunikation gelingt, wenn wir nicht nur sprechen, sondern den Menschen hinter den Worten sehen: Und zwar mit all seinen Persönlichkeitsmerkmalen, Bedürfnissen und Emotionen.

Dieser Beitrag beleuchtet drei zentrale Schlüssel für gelingende Kommunikation:

- Die Persönlichkeit und

- die Bedürfnisse der Gesprächspartner sowie

- das Vertrauen untereinander.

Zunächst schauen wir uns an, wie unterschiedlich Menschen abhängig von ihrer Persönlichkeit kommunizieren und wie wir unseren Stil darauf anpassen können.

Anschließend widmen wir uns den Grundbedürfnissen, die unser Verhalten und unsere Reaktionen im Gespräch maßgeblich prägen. Wer diese erkennt, kann Missverständnisse vermeiden und sein Gegenüber leichter erreichen.

Im dritten Schritt geht es um Vertrauen und Sympathie; das unsichtbare Fundament jeder guten Beziehung. Hier geht es darum durch gezieltes Pacing eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich der Gesprächspartner verstanden und wertgeschätzt fühlt.

Abgerundet wird der Beitrag durch konkrete Fragetechniken, die als Brücke zwischen Persönlichkeit, Bedürfnissen und Vertrauen wirken und so die Kommunikation nachhaltig verbessern können.

Der Blogbeitrag gliedert sich wie folgt auf:

- Unterschiedliche Persönlichkeiten, unterschiedliche Kommunikation

- Bedürfnisse erkennen und verstehen als Basis gelingender Kommunikation

- Vertrauen und Sympathie aufbauen: Rapport und Pacing

- Fragetechniken für verbindende Kommunikation

- Zusammenfassung

Ich wünsche gute Inspiration!

Unterschiedliche Persönlichkeiten, unterschiedliche Kommunikation

Jeder Mensch kommuniziert anders – geprägt von seiner Persönlichkeit, seinen Erfahrungen und seiner Sicht auf die Welt. Wer diese Unterschiede versteht und seinen Gesprächsstil flexibel anpasst, kann Missverständnisse vermeiden, Vertrauen schneller aufbauen und Botschaften so vermitteln, dass sie wirklich ankommen.

Das DISG-Modell als Orientierung

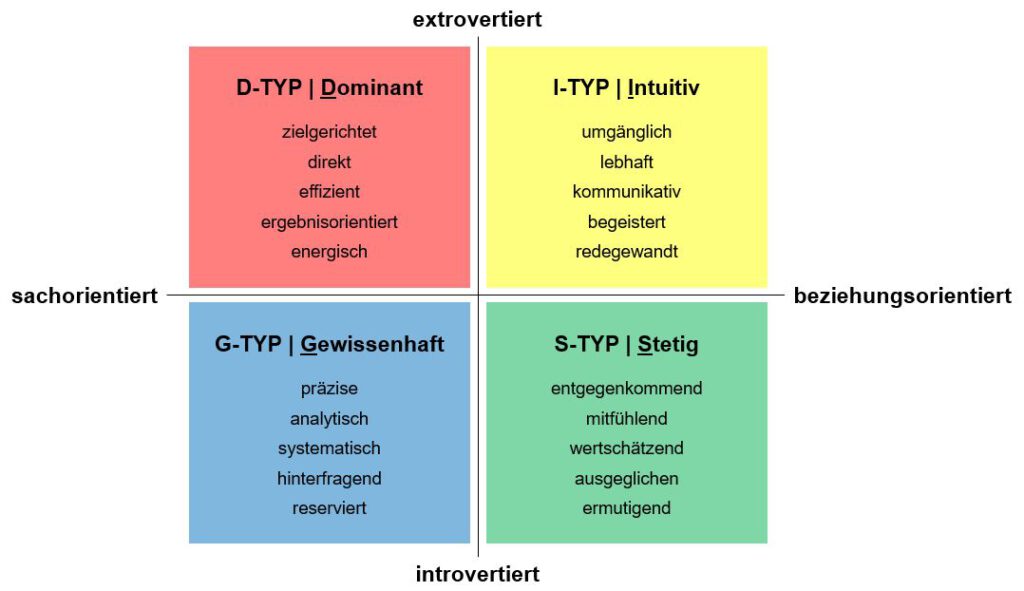

Menschen unterscheiden sich nicht nur in ihren Vorlieben, Werten oder Erfahrungen – sie kommunizieren auch auf sehr unterschiedliche Weise. Um diese Unterschiede greifbarer zu machen, hat sich das DISG-Modell als einfaches und praxisnahes Werkzeug etabliert. Es ordnet Menschen vier Grundtypen zu, die sich entlang zweier Achsen einordnen lassen:

- Menschenorientiert vs. sachorientiert

- Extrovertiert vs. introvertiert

Aus dieser Kombination ergeben sich vier Kommunikationsstile:

- D – Dominanz: Macher, die schnell handeln, direkt sprechen und Ergebnisse sehen wollen

- I – Initiative: Ideengeber, die begeistern, vernetzen und motivieren

- S – Stetigkeit: Verlässliche Unterstützer, die Harmonie und Stabilität schätzen

- G – Gewissenhaftigkeit: Analytische Denker, die Strukturen und Fakten bevorzugen

Das Modell ist keine Schublade, in die Menschen für immer gesteckt werden. Vielmehr ist es eine Landkarte, die hilft, den eigenen Stil und den des Gegenübers zu erkennen und die Kommunikation entsprechend anzupassen.

In der Praxis bedeutet das: Wer die Signale des anderen wahrnimmt und seinen Ton, seine Wortwahl und seinen Gesprächsaufbau flexibel darauf einstellt, wird schneller Vertrauen aufbauen und Missverständnisse vermeiden können.

Auch neuropsychologisch lassen sich solche Unterschiede verorten: Verschiedene Gehirnareale unterstützen unterschiedliche Denk- und Reaktionsweisen. Das erklärt, warum manche Menschen in Gesprächen spontan und visionär reagieren, während andere lieber erst analysieren, bevor sie sprechen.

Kommunikation mit Machern (Dominanz)

„Macher“ sind der Inbegriff von Ziel- und Ergebnisorientierung. Sie denken in Lösungen statt in Problemen, treffen Entscheidungen schnell und erwarten von ihrem Umfeld dieselbe Klarheit und Schnelligkeit. Ihr Fokus liegt darauf, Dinge voranzubringen – am besten sofort.

Wer mit Machern kommuniziert, sollte auf den Punkt kommen. Lange Einleitungen, überflüssige Details oder ausschweifende Hintergrundinformationen kosten in ihren Augen Zeit. Beginnen Sie deshalb mit dem Kernnutzen Ihrer Botschaft und lassen Sie Nebensächlichkeiten weg! Macher schätzen es, wenn Sie klare Empfehlungen aussprechen, Optionen knapp darstellen und Entscheidungen konkret vorbereiten.

Tipps für die Kommunikation mit Machern:

- Keep it short and simple: Kurz, prägnant, ergebnisorientiert.

- Nutzen zuerst: Warum ist das wichtig? Welcher Vorteil entsteht?

- Weniger Details: Nur so viele Informationen wie nötig, um die Entscheidung zu treffen.

- Direkte Sprache: Aktiv, klar, ohne unnötige Weichmacher.

- Dynamik zeigen: Macher mögen es, wenn Energie im Gespräch spürbar ist.

- Übertreibung als Stilmittel: Macher denken oft in Superlativen – nüchterne Formulierungen wirken auf sie manchmal wie ein Bremsklotz.

Ein Beispiel: Anstatt zu sagen „Wir könnten in Erwägung ziehen, die Präsentation umzugestalten“, sagen Sie besser „Wir sollten die Präsentation sofort anpassen – das wird unseren Auftritt beim Kunden deutlich stärker machen“.

Wichtig ist, sich von der direkten Art eines Machers nicht persönlich angegriffen zu fühlen. Hinter ihrer Zielorientierung steckt selten Desinteresse am Menschen. Vielmehr treibt sie die Überzeugung an, dass Geschwindigkeit und Klarheit zum Erfolg führen.

Kommunikation mit Empathikern (Initiative und Stetigkeit)

Empathiker sind die Herzmenschen unter den Gesprächspartnern. Sie legen großen Wert auf eine positive Atmosphäre, ein respektvolles Miteinander und ein echtes Interesse am Gegenüber. Bei ihnen geht es nicht nur um das „Was“, sondern mindestens genauso um das „Wie“ einer Botschaft.

Empathiker begegnen uns oft in zwei Varianten:

- Initiative Typen (I): Begeisterungsfähig, kommunikativ, ideenreich. Sie bringen Energie in Gespräche, lieben den Austausch und lassen sich gern inspirieren.

- Stetige Typen (S): Verlässlich, loyal, harmonieorientiert. Sie bevorzugen ein ruhiges Tempo und fühlen sich in stabilen, berechenbaren Beziehungen wohl.

Beide Varianten verbindet der Wunsch nach Verständnis, Wertschätzung und Sicherheit. Wer mit Empathikern spricht, sollte sich Zeit nehmen, nicht drängen und Raum für persönliche Worte lassen. Eine kurze Plauderei über private Themen ist hier kein „Smalltalk“, sondern ein wichtiger Teil des Beziehungsaufbaus.

Tipps für die Kommunikation mit Empathikern:

- Wärme zeigen: Offene Körpersprache, Lächeln, freundlicher Ton.

- Zeit geben: Hektik vermeiden, Pausen zulassen.

- Verständnis ausdrücken: Aktiv zuhören, Gefühle benennen, Zustimmung signalisieren.

- Einbeziehen: Sie frühzeitig an Ideen und Veränderungen beteiligen.

- Sicherheit bieten: Klare Abläufe, Orientierung und verlässliche Zusagen.

- Persönliches teilen: Über sich selbst erzählen, um Vertrauen zu vertiefen.

Ein Beispiel: Statt zu sagen „Wir müssen die Abläufe sofort ändern“, wirkt auf Empathiker hilfreicher: „Mir ist wichtig, dass wir alle gut mit der Veränderung zurechtkommen. Lass uns gemeinsam überlegen, wie wir die Abläufe anpassen können, damit es für alle stimmig ist.“

Empathiker blühen auf, wenn sie merken, dass ihr Gegenüber nicht nur an Ergebnissen, sondern auch an ihnen als Menschen interessiert ist. Wer ihnen das Gefühl gibt, verstanden und geschätzt zu werden, kann auf eine stabile, vertrauensvolle Beziehung bauen.

Kommunikation mit Analytikern (Gewissenhaftigkeit)

Analytiker sind die Detail- und Strukturmenschen unter den Gesprächspartnern. Sie schätzen Klarheit, Präzision und nachvollziehbare Argumente. Ihr Denken ist gründlich, ihre Entscheidungen wohlüberlegt. Und manchmal langsamer, weil sie lieber einmal mehr prüfen, bevor sie handeln.

Wer mit Analytikern spricht, sollte gut vorbereitet sein. Unstrukturierte Gespräche, fehlende Fakten oder vage Aussagen führen bei ihnen schnell zu Skepsis. Sie erwarten eine klare Agenda, einen roten Faden und fundierte Begründungen. Emotionale Appelle allein überzeugen sie selten – wohl aber logisch aufgebaute Argumente, die durch Daten, Beispiele oder belastbare Quellen gestützt werden.

Tipps für die Kommunikation mit Analytikern:

- Vorbereitung ist Pflicht: Agenda, Zahlen, Daten, Fakten bereithalten.

- Struktur einhalten: Themen logisch aufbauen, Zwischenschritte klar markieren.

- Präzise formulieren: Unklare Begriffe vermeiden, Aussagen belegen.

- Denkpausen respektieren: Analytiker brauchen Zeit, um Informationen zu verarbeiten.

- Sachlich bleiben: Zu viele emotionale Ausschmückungen können ablenken.

- Anpassung der Lautstärke: Ruhiger, bedachter Ton unterstützt die Gesprächsatmosphäre.

Ein Beispiel: Statt zu sagen „Das ist doch offensichtlich die beste Lösung“, wirkt auf Analytiker überzeugender: „Unsere Analyse zeigt, dass diese Lösung in drei Punkten den höchsten Nutzen bringt – sowohl kurzfristig als auch langfristig.“

Wichtig ist, Geduld mitzubringen. Analytiker streben nach Genauigkeit und Qualität, nicht nach Geschwindigkeit. Wer ihre sorgfältige Art respektiert und ihnen verlässliche Informationen liefert, gewinnt ihr Vertrauen.

Bedürfnisse erkennen und verstehen als Basis gelingender Kommunikation

Hinter jedem Gespräch stehen unausgesprochene Motive: Unsere Grundbedürfnisse. Sie beeinflussen, wie wir zuhören, reagieren und Entscheidungen treffen. Wer die eigenen und die Bedürfnisse anderer erkennt, schafft die Basis für Kommunikation, die Vertrauen stärkt und Verständnis fördert.

Warum Grundbedürfnisse unser Verhalten steuern

Unsere täglichen Entscheidungen, Reaktionen und Interaktionen entstehen selten zufällig. Sie sind tief in uns verwurzelt – gesteuert durch Grundbedürfnisse, die uns von Geburt an begleiten. Diese Bedürfnisse wirken wie ein innerer Kompass, der unsere Aufmerksamkeit lenkt, unsere Motivation formt und unsere Handlungen prägt.

Ob wir eine Einladung annehmen, einer Idee zustimmen oder uns gegen einen Vorschlag wehren – oft steckt nicht der konkrete Inhalt im Vordergrund, sondern die Frage: Erfüllt diese Situation ein wichtiges Bedürfnis für mich oder gefährdet sie es?

Wer seine eigenen Bedürfnisse kennt, kann klarer kommunizieren und bewusster Entscheidungen treffen. Gleichzeitig hilft das Wissen um die Bedürfnisse anderer, Gespräche so zu gestalten, dass beide Seiten sich gesehen und respektiert fühlen. So lassen sich Konflikte vermeiden und Kooperation fördern.

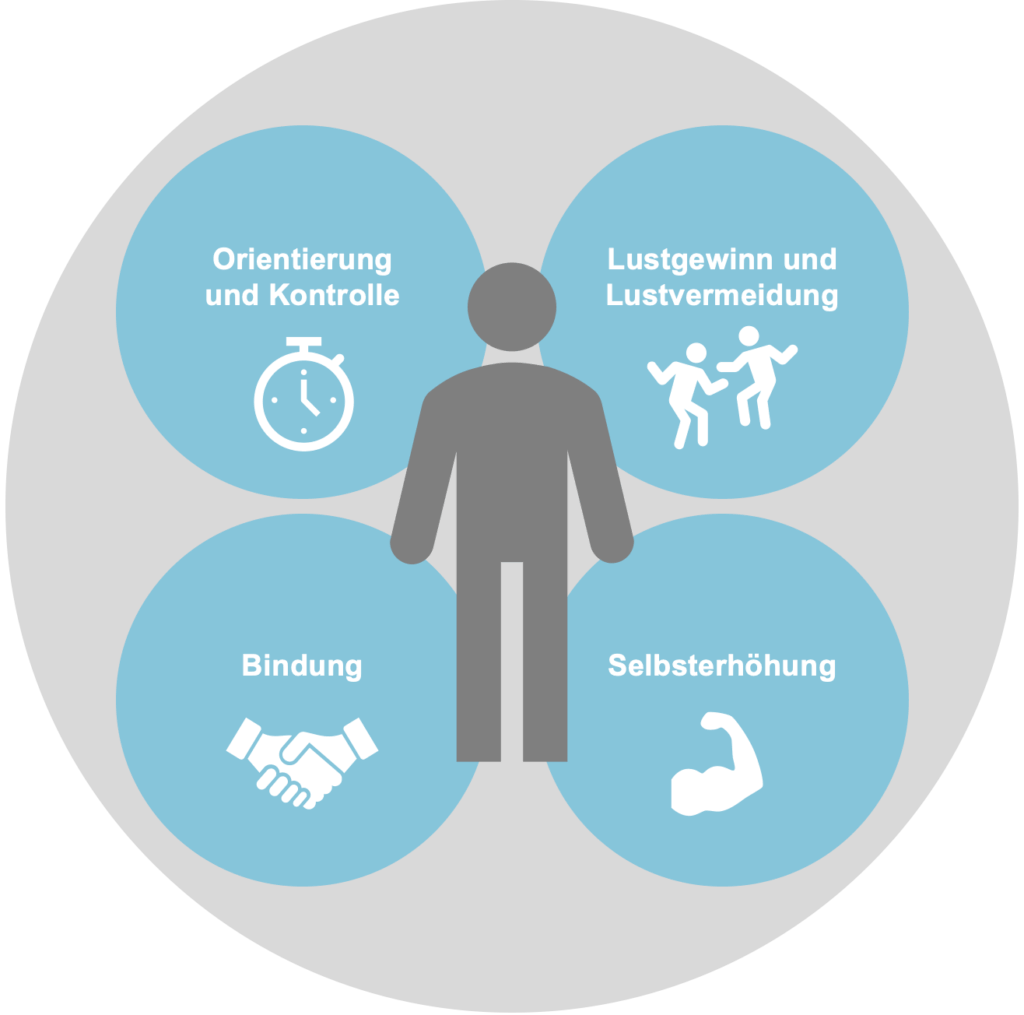

In den nächsten Abschnitten werfen wir einen genaueren Blick auf das Modell von Klaus Grawe, das vier universelle Grundbedürfnisse beschreibt. Diese Grundbedürfnisse sind unabhängig von Kultur, Herkunft oder Persönlichkeitstyp.

Die vier Grundbedürfnisse nach Klaus Grawe

Der Psychologe Klaus Grawe hat in seinen Forschungen vier Grundbedürfnisse identifiziert, die für alle Menschen unabhängig von Alter, Kultur oder Herkunft gleichermaßen relevant sind. Diese Bedürfnisse prägen unser Denken, Fühlen und Handeln. Werden sie erfüllt, fühlen wir uns sicher, motiviert und im Einklang mit uns selbst (es herrscht Konsistenz). Werden sie verletzt, reagieren wir mit Rückzug, Widerstand oder Stress.

Wer diese vier Grundbedürfnisse kennt, erkennt in Gesprächen schneller, was den anderen antreibt und wie sich Botschaften so gestalten lassen, dass sie nicht nur gehört, sondern auch angenommen werden.

Die vier Grundbedürfnisse nach Grawe sind:

- Bedürfnis nach Bindung

- Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung und -schutz

- Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle

- Bedürfnis nach Lustgewinn und Unlustvermeidung

Bedürfnis nach Bindung

Der Wunsch nach Bindung ist tief in uns verankert. Er steht für das Streben nach Nähe, Zugehörigkeit und emotionaler Sicherheit. Bindung entsteht nicht nur in privaten Beziehungen – auch im beruflichen Umfeld kann sie entscheidend sein. Vertrauen zu Kolleginnen und Kollegen, ein unterstützendes Team oder ein wertschätzender Vorgesetzter erfüllen dieses Bedürfnis.

Mögliche Bedürfniserfüllung (in Stichpunkten):

- Kleine Gesten wie ein Lächeln, ein anerkennendes Wort oder das Interesse am Befinden des Anderen stärken Bindung.

- Midas-Touch-Effekt: Selbst eine beiläufige Berührung (z. B. Händedruck) kann Sympathie und Zusammengehörigkeit fördern.

Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung und -schutz

Jeder Mensch möchte sich wertvoll, kompetent und respektiert fühlen. Erfüllung findet dieses Bedürfnis, wenn wir Anerkennung erhalten, eigene Ziele erreichen und unsere Stärken einsetzen können. Es geht aber auch um den Schutz des Selbstwerts – etwa, indem wir uns gegen abwertende oder verletzende Kommunikation abgrenzen.

Mögliche Bedürfniserfüllung (in Stichpunkten):

- Selbstmitgefühl kultivieren: Freundlich mit sich selbst umgehen, Fehler nicht überbewerten.

- Stärkenfokus: Eigene Talente kennen und gezielt einsetzen.

- Umgang mit schwierigen Persönlichkeiten: Bei Menschen mit starkem Bedürfnis nach Bewunderung (z. B. narzisstische Tendenzen) gilt es klare Grenzen zu setzen.

Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle

Sicherheit entsteht, wenn wir wissen, was auf uns zukommt, und das Gefühl haben, Einfluss auf unsere Situation zu nehmen. Orientierung hilft uns, Entscheidungen vorzubereiten und Veränderungen einzuordnen. Kontrolle bedeutet nicht, alles bestimmen zu können, sondern den eigenen Handlungsspielraum zu erkennen und zu nutzen.

Mögliche Bedürfniserfüllung (in Stichpunkten):

- Vorhersehbarkeit schaffen: Klare Absprachen, transparente Pläne, frühzeitige Informationen.

- Unsicherheiten managen: Strategien entwickeln, um auch mit Unplanbarem umzugehen.

- Entscheidungsspielraum nutzen: Eigene Optionen prüfen und bewusst wählen.

Bedürfnis nach Lustgewinn und Unlustvermeidung

Unser Gehirn ist auf Effizienz und Energiesparen ausgelegt. Es sucht angenehme Erfahrungen und meidet Unangenehmes. Lustgewinn kann in Form von Erfolgserlebnissen, positiven Rückmeldungen oder kleinen Genussmomenten auftreten. Unlust entsteht dagegen bei Frustration, Misserfolg oder unangenehmen Veränderungen.

Mögliche Bedürfniserfüllung (in Stichpunkten):

- Chancen und Risiken benennen: In der Kommunikation hilft es, sowohl Vorteile als auch Herausforderungen aufzuzeigen.

- Belohnungsorientierung stärken: Kleine Fortschritte anerkennen und feiern.

- Selbstfürsorge leben: Aktivitäten einplanen, die Freude bereiten und Energie geben.

Vertrauen und Sympathie aufbauen: Rapport und Racing

Vertrauen und Sympathie sind das unsichtbare Fundament jeder guten Kommunikation. Ohne sie bleiben selbst die besten Argumente wirkungslos. In diesem Kapitel geht es darum, wie Sie durch gezieltes Verhalten Nähe schaffen, Barrieren abbauen und so eine Gesprächsbasis legen, auf der echte Verbindung entstehen kann.

Was ein gutes Gespräch ausmacht

Ein gutes Gespräch ist mehr als ein Austausch von Informationen – es ist ein wechselseitiges Erleben, bei dem sich beide Seiten verstanden, respektiert und ernst genommen fühlen.

Was sind die Zutaten eines guten Gesprächs?

Zu den wichtigsten Faktoren zählen:

- Wirkliches Interesse für den Anderen / Wertschätzung: Anerkennung der Person und ihrer Perspektive, unabhängig von Zustimmung oder Ablehnung.

- Authentizität: Übereinstimmung zwischen dem Gesagten und der Körpersprache.

- Die Aufmerksamkeit liegt beim Gegenüber: Eine ungeteilte Aufmerksamkeit lässt zu, dass man allmählich auf gleiche Wellenlänge kommt. Der Gesprächspartner spürt mehr und mehr, dass man ihn versteht.

Dadurch entsteht Sympathie. Wie man Sympathie effektiv fördern kann, skizziere ich im nachfolgenden Kapitel.

Pacing: Sympathie gezielt fördern

Pacing bedeutet, sich bewusst auf die Welt des Gesprächspartners einzustellen – in Sprache, Körpersprache, Stimme, Emotion und Inhalt. Die Grundidee: „Gleich und gleich gesellt sich gern.“

Wenn wir Signale senden, die unserem Gegenüber vertraut vorkommen, fühlt er sich verstanden und zugehörig. Das schafft Vertrauen und Sympathie.

Pacing ist keine Manipulation, sondern Ausdruck echter Aufmerksamkeit. Es geht darum, wahrzunehmen, wie der andere spricht, denkt und reagiert – und sich so zu synchronisieren, dass ein natürlicher Gesprächsfluss entsteht. Erst wenn diese Verbindung da ist (Rapport), können wir behutsam in die Gesprächsführung übergehen (Leading).

Es gibt mehrere Dinge, die Sie tun können, um schnell eine Beziehung zu jemandem aufzubauen.

KESSI beschreibt fünf Möglichkeiten:

K: Körpersprache

E: Emotion

S: Stimme

S: Sprache

I: Inhalt

Körpersprache

Achten Sie auf Haltung, Gesten und Mimik Ihres Gesprächspartners. Spiegelt er die Arme vor der Brust, können Sie ebenfalls eine geschlossene Haltung einnehmen – und später bewusst öffnen, um Entspannung zu signalisieren. Pacing bedeutet, sich nicht künstlich zu verstellen, sondern Bewegungen harmonisch anzupassen.

Emotion

Gefühle spiegeln heißt, die emotionale Grundstimmung des anderen aufzugreifen. Ist er begeistert, dürfen Sie ebenfalls lebhafter sprechen. Ist er nachdenklich, wirkt ein ruhigerer Ton verbindender.

Sprache

Passen Sie Wortwahl, Tempo und Satzlänge an. Nutzt Ihr Gegenüber viele Fachbegriffe, dürfen Sie diese übernehmen. Spricht er bildhaft, tun Sie es ebenso. So entsteht ein vertrauter Sprachraum.

Stimme

Tonhöhe, Lautstärke und Sprechtempo haben großen Einfluss auf Sympathie. Wer sehr ruhig spricht, kann sich irritiert fühlen, wenn sein Gegenüber zu laut und schnell redet. Eine angeglichene Stimmlage signalisiert: „Ich bin auf deiner Wellenlänge.“

Inhalt

Greifen Sie Themen auf, die dem anderen wichtig sind, und knüpfen Sie daran an. Wenn Ihr Gegenüber von einem erfolgreichen Projekt erzählt, stellen Sie gezielte Fragen dazu, anstatt sofort auf Ihr eigenes Thema zu wechseln.

Der "Liking Gap"

Der Begriff „Liking Gap“ stammt aus der Sozialpsychologie und beschreibt ein überraschendes Phänomen: Nach einem Gespräch neigen wir dazu zu glauben, dass unser Gegenüber uns weniger sympathisch fand, als es tatsächlich der Fall war.

Studien zeigen, dass Menschen ihre eigene Wirkung oft unterschätzen. Wir erinnern uns eher an Momente, in denen wir uns unklar ausgedrückt oder etwas Unpassendes gesagt haben, und blenden aus, wie viele positive Signale wir gesendet haben – bewusst oder unbewusst.

Für die Gesprächspraxis bedeutet das:

- Seien Sie nachsichtiger mit sich selbst.

Kleine Versprecher oder Unsicherheiten trüben den Gesamteindruck meist kaum. - Konzentrieren Sie sich auf das Positive.

Lächeln, aktives Zuhören und echtes Interesse hinterlassen einen stärkeren Eindruck als einzelne Formulierungsfehler. - Gehen Sie mit Selbstvertrauen ins Gespräch.

Wer davon ausgeht, dass er grundsätzlich gut ankommt, strahlt das auch aus – und verstärkt so den Effekt.

Das Bewusstsein für den Liking Gap hilft, Gelassenheit zu entwickeln. Anstatt sich nach einem Gespräch gedanklich selbst zu zerlegen, können wir uns bewusst machen: „Wahrscheinlich habe ich einen besseren Eindruck hinterlassen, als ich denke.“

Vom Pacing zum Leading

Pacing ist der erste Schritt, um eine tragfähige Verbindung aufzubauen – Leading ist der zweite. Während Pacing bedeutet, sich auf die Welt des anderen einzustellen, beschreibt Leading den Übergang zur aktiven Gesprächsführung.

Leading funktioniert nur, wenn zuvor genügend Rapport entstanden ist. Erst wenn sich Ihr Gesprächspartner verstanden und wohlfühlt, ist er bereit, sich von Ihren Impulsen leiten zu lassen. Das kann bedeuten, gemeinsam zu einer Entscheidung zu kommen, eine neue Sichtweise einzunehmen oder einen Handlungsplan zu entwickeln.

So gelingt der Übergang vom Pacing zum Leading:

- Verbindung sichern: Bleiben Sie zunächst noch im Pacing-Modus und achten Sie darauf, dass Ihr Gegenüber Ihnen weiterhin folgt.

- Impuls setzen: Fügen Sie eine neue Perspektive, Information oder Idee ein, die das Gespräch in eine gewünschte Richtung lenkt.

- Schrittweise anpassen: Ändern Sie Tonfall, Tempo oder Haltung langsam, sodass Ihr Gesprächspartner unbewusst mitgeht.

- Offene Fragen stellen: Diese regen zum Mitdenken an und fördern Eigeninitiative.

Ein Beispiel aus dem Coaching: Zuerst spiegeln Sie die Haltung des Klienten („Sie fühlen sich im Moment überlastet und wünschen sich mehr Struktur“), um Verständnis zu zeigen. Dann leiten Sie sanft über („Lassen Sie uns gemeinsam überlegen, welche Schritte Ihren Alltag sofort etwas leichter machen könnten“). Leading ist kein „Überreden“. Es geht nicht darum, den anderen zu steuern, sondern ihn auf Basis von Vertrauen und Verständnis einzuladen, neue Wege zu gehen.

Fragetechniken für verbindende Kommunikation

Die Rolle der Beziehungsebene

In der Kommunikation gibt es immer zwei Ebenen: Die Sachebene und die Beziehungsebene.

Während die Sachebene Fakten, Argumente und Informationen umfasst, geht es auf der Beziehungsebene um Gefühle, Vertrauen, Wertschätzung und die Qualität der Verbindung zwischen den Gesprächspartnern.

Studien und Kommunikationsmodelle – etwa das Vier-Seiten-Modell von Schulz von Thun oder das Eisbergmodell – zeigen, dass die Beziehungsebene oft entscheidender für den Gesprächserfolg ist als der reine Inhalt. Denn selbst perfekte Argumente verpuffen, wenn das Gegenüber sich nicht verstanden, respektiert oder ernst genommen fühlt.

Ein klassisches Beispiel: Zwei Kollegen diskutieren über ein Projekt. Auf der Sachebene geht es um die Frage, welcher Lösungsweg schneller ist. Auf der Beziehungsebene aber schwingt mit, dass einer sich vom anderen übergangen fühlt. Wird dieser emotionale Aspekt nicht angesprochen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das Gespräch in einen Konflikt mündet – unabhängig davon, wie überzeugend die Fakten sind.

Für die Gesprächspraxis bedeutet das:

- Achten Sie bewusst auf nonverbale Signale wie Mimik, Tonfall und Körpersprache.

- Prüfen Sie regelmäßig, ob Ihr Gesprächspartner sich gehört und respektiert fühlt.

- Stellen Sie die Beziehungsebene her, bevor Sie schwierige Themen auf der Sachebene verhandeln.

Wer die Beziehungsebene im Blick behält, schafft ein stabiles Fundament für offene, konstruktive Gespräche – und erleichtert damit auch den Einsatz gezielter Fragetechniken, die wir im nächsten Abschnitt beleuchten.

Aktives Zuhören

Aktives Zuhören ist weit mehr als das bloße Verstehen gesprochener Worte. Es bedeutet, dem Gesprächspartner volle Aufmerksamkeit zu schenken – nicht nur mit den Ohren, sondern mit Augen, Haltung und Herz. Wer aktiv zuhört, signalisiert: „Ich bin bei dir. Deine Gedanken sind mir wichtig.“

Das Konzept geht auf den Psychologen Carl Rogers zurück, der betonte, dass echte, wertschätzende Aufmerksamkeit Vertrauen und Offenheit fördert. Aktives Zuhören ist damit ein zentrales Werkzeug, um die Beziehungsebene zu stärken und Missverständnisse zu vermeiden.

Kernelemente des aktiven Zuhörens:

- Paraphrasieren– Das Gesagte in eigenen Worten wiedergeben, um zu prüfen, ob man es richtig verstanden hat („Wenn ich Sie richtig verstehe, …“).

- Verbalisieren– Gefühle und Stimmungen ansprechen, die mitschwingen („Das scheint Sie wirklich zu ärgern“).

- Nachfragen– Offen und interessiert, um Details oder Hintergründe zu klären.

- Bestätigen– Durch Nicken, zustimmende Worte oder kurze Zusammenfassungen zeigen, dass man aufmerksam folgt.

- Pausen zulassen– Schweigen aushalten, damit der andere seine Gedanken ordnen kann.

Wichtige Haltung:

- Keine vorschnellen Bewertungen oder Ratschläge.

- Echte Neugier statt Abwarten, um selbst wieder reden zu können.

- Körpersprache, Blickkontakt und Mimik gezielt einsetzen, um Präsenz zu zeigen.

Beispiel aus dem Alltag:

Ein Mitarbeiter sagt: „Ich weiß nicht, ob ich den Termin bis Freitag schaffe.“

Reaktion ohne aktives Zuhören: „Das müssen Sie aber, der Kunde wartet.“

Reaktion mit aktivem Zuhören: „Es klingt, als ob der Zeitplan Sie unter Druck setzt. Was genau macht es für Sie schwierig?“

Aktives Zuhören entschleunigt Gespräche – und genau das macht es so wirkungsvoll: Der Andere fühlt sich wahrgenommen, kann Gedanken sortieren und ist eher bereit, neue Perspektiven zuzulassen.

Fragen als Brücke zwischen Persönlichkeit, Bedürfnissen und Vertrauen

Fragen sind weit mehr als Informationsabfragen – sie sind ein zentrales Werkzeug, um Verbindung zu schaffen, Verständnis zu vertiefen und Gespräche lösungsorientiert zu gestalten. Die Art, wie wir fragen, kann Nähe fördern oder Distanz erzeugen.

Gezielte Fragen helfen, die Persönlichkeit des Gegenübers besser einzuschätzen, seine Bedürfnisse zu erkennen und so Vertrauen aufzubauen. Sie öffnen Türen zu inneren Gedanken, Einstellungen und Motiven, die auf den ersten Blick oft verborgen bleiben.

Wirkungsvolle Fragearten in der verbindenden Kommunikation:

- Offene Fragen: Laden zum Erzählen ein („Wie haben Sie die Situation erlebt?“).

- Verständnisfragen: Klären, ob man das Gesagte richtig interpretiert („Habe ich Sie so richtig verstanden, dass …?“).

- Perspektivfragen / Zirkuläre Fragen: Eröffnen neue Blickwinkel („Wie könnte Ihr Kollege die Situation sehen?“).

- Skalierungsfragen: Machen Einschätzungen messbar („Auf einer Skala von 1 bis 10 – wie sicher fühlen Sie sich mit dieser Lösung?“).

- Ressourcenorientierte Fragen: Lenken den Fokus auf Stärken und Möglichkeiten („Wann ist Ihnen etwas Ähnliches schon einmal gelungen?“).

- Zielorientierte Fragen: Unterstützen Klarheit und Ausrichtung („Was genau möchten Sie am Ende erreicht haben?“).

Gute Fragen sind wie Brücken: Sie verbinden die Position, an der das Gespräch beginnt, mit einem neuen Ufer voller Verständnis, Klarheit und gemeinsamer Lösungen.

Zusammenfassung

Verbindende Kommunikation entsteht nicht zufällig, sondern ist das Ergebnis von Aufmerksamkeit, Verständnis und einer bewussten Ausrichtung auf den Gesprächspartner.

Drei Schlüsselbereiche spielen dabei eine zentrale Rolle:

- Persönlichkeit verstehen – Menschen kommunizieren unterschiedlich. Wer die eigenen Muster und die des Gegenübers erkennt, kann seinen Stil gezielt anpassen und so Missverständnisse vermeiden.

- Bedürfnisse erkennen – Unsere Grundbedürfnisse nach Bindung, Selbstwert, Orientierung & Kontrolle sowie Lustgewinn/Unlustvermeidung steuern unser Verhalten. Werden sie angesprochen, steigt die Bereitschaft für offene und konstruktive Gespräche.

- Vertrauen aufbauen – Durch aktives Zuhören oder auch bewusstes Angleichen über Pacing schaffen wir Nähe, fördern Sympathie und legen das Fundament für Veränderung.

Ergänzt durch gezielte Fragetechniken wird Kommunikation zu einem Werkzeug, das nicht nur Informationen übermittelt, sondern Beziehungen stärkt und gemeinsame Lösungen ermöglicht.

Am Ende gilt: Wer zuhört, versteht und sich auf den Anderen einstellt, baut Brücken – und genau das macht Kommunikation, die verbindet.