Transaktionsanalyse trifft Alltag

Kommunikation ist viel mehr als das gesprochene Wort. Oft glauben wir, wir hätten uns klar ausgedrückt – und trotzdem kommt es zu Missverständnissen, Konflikten oder emotionalen Eskalationen.

Woran liegt das?

Die Transaktionsanalyse (kurz TA) bietet uns hier ein wertvolles Analysetool, um Kommunikation besser zu verstehen. Dabei geht es nicht um Veränderungstechniken, sondern zunächst um Erkenntnis:

- Warum reagiere ich manchmal wie ein kleines trotziges Kind?

- Warum falle ich in den Modus, andere zu belehren oder zu kritisieren?

- Und wie komme ich wieder zurück zu einem klaren, authentischen Miteinander?

Die Ursprünge der Transaktionsanalyse gehen auf die Forschung des Neurochirurgen Wilder Penfield zurück. Er entdeckte, dass das Gehirn Erinnerungen speichert wie eine Playlist, die sich unter bestimmten Reizen immer wieder abspielen lässt – oft unbewusst.

Später griff Eric Berne diese Erkenntnisse auf und entwickelte daraus sein Modell der Ich-Zustände. Diese helfen uns zu verstehen, warum wir uns manchmal innerhalb von Sekunden völlig verändern: Unsere Sprache, unser Verhalten, unsere Körpersprache – alles kann in einem Moment kippen. Das passiert oft, wenn alte Erinnerungen oder Muster aus der Kindheit aktiviert werden.

Dieser Beitrag zeigt Ihnen, wie Sie die Transaktionsanalyse nutzen können, um Ihre Kommunikation besser einzuordnen – und vor allem, wie Sie psychologische Spiele erkennen und aussteigen können.

Der Blogbeitrag gliedert sich wie folgt auf:

- Die drei Ich-Zustände – Unsere innere Dynamik

- Transaktionen – Die kleinste Einheit der Kommunikation

- Psychologische Spiele

- Lösungen für ein Raus aus der Kommunikationsfalle

- Zusammenfassung

- Abschluss mit Video

Ich wünsche gute Inspiration!

Die drei Ich-Zustände - Unsere innere Dynamik

Die Transaktionsanalyse geht davon aus, dass jeder Mensch über drei sogenannte Ich-Zustände verfügt:

- Das Eltern-Ich,

- das Erwachsenen-Ich und

- das Kind-Ich.

Diese inneren Anteile prägen unser Denken, Fühlen und Handeln – häufig unbewusst. In alltäglichen Gesprächen wechseln wir ständig zwischen diesen Zuständen hin und her. Die Kenntnis dieser Dynamik hilft uns, Kommunikation besser einzuordnen – bei uns selbst und bei anderen.

Das Eltern-Ich: Übernommene Regeln

Das Eltern-Ich enthält all das, was wir in unserer Kindheit von wichtigen Bezugspersonen übernommen haben – ganz gleich, ob bewusst oder unbewusst. Es ist eine Art inneres Archiv aus Regeln, Geboten, Verboten, moralischen Überzeugungen und gelernten Verhaltensmustern. Diese Inhalte haben wir in jungen Jahren unreflektiert aufgenommen, da wir noch nicht über die kognitive Reife verfügten, sie zu hinterfragen.

Im Eltern-Ich denken, fühlen und handeln wir wie unsere Eltern oder andere prägende Autoritätspersonen – manchmal fürsorglich und unterstützend, manchmal kritisch, kontrollierend oder bewertend. Diese inneren Stimmen sind wie „fremde Lieder auf unserer Playlist“: Wir haben sie nicht selbst geschrieben, aber sie laufen trotzdem in Dauerschleife.

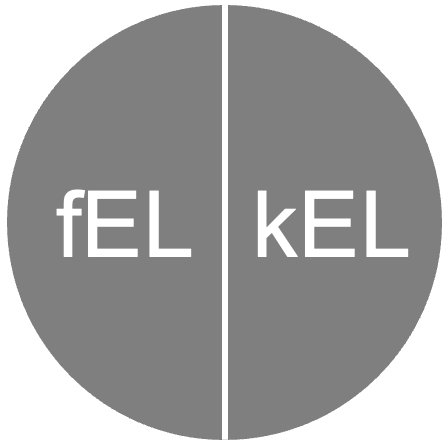

Man unterscheidet dabei zwei Facetten:

- Das fürsorgliche Eltern-Ich, das ermutigt, tröstet und Verantwortung übernimmt und

- das kritische Eltern-Ich, das ermahnt, maßregelt und fordert.

Beide Anteile haben ihre Berechtigung, können aber – wenn unreflektiert – auch zu hinderlichen Kommunikationsmustern führen, insbesondere wenn wir andere „von oben herab“ behandeln oder unsere eigenen Bedürfnisse unterdrücken.

Ein bewusstes Erkennen des Eltern-Ichs ermöglicht es, automatische Reaktionen zu hinterfragen und uns von übernommenen Mustern zu lösen, wenn diese heute nicht mehr hilfreich sind.

Das Erwachsenen-Ich: Im Hier und Jetzt, objektiv und handlungsfähig

Das Erwachsenen-Ich ist der Ich-Zustand, in dem wir bewusst, rational und lösungsorientiert agieren. Es bewertet Informationen sachlich, trifft Entscheidungen auf Basis eigener Erfahrungen und bleibt – auch in emotional aufgeladenen Situationen – handlungsfähig. Es ist sozusagen unser innerer „Moderator“, der die Inhalte aus Eltern-Ich und Kind-Ich überprüfen und einordnen kann.

Im Erwachsenen-Ich gelingt es uns, mit Distanz auf das Geschehen zu blicken, Bedürfnisse zu benennen, Gefühle zuzulassen, ohne sich von ihnen überrollen zu lassen, und angemessen zu kommunizieren. Es ist der Zustand, in dem wir mit anderen Menschen auf Augenhöhe in Kontakt treten – unabhängig von Alter, Status oder Rolle.

Typische Merkmale des Erwachsenen-Ichs sind eine ruhige, klare Sprache, eine offene Körperhaltung, das Abwägen von Informationen sowie ein respektvoller Umgang mit sich selbst und anderen. Hier werden keine alten Muster abgespult – sondern neue, situationsgerechte Lösungen gefunden.

Das Erwachsenen-Ich lässt sich durch Achtsamkeit, Reflexion und Selbstbeobachtung gezielt stärken. Es ist der Zustand, den wir insbesondere dann brauchen, wenn Kommunikation schwierig wird – sei es in Partnerschaft, Familie oder Beruf.

Das Kind-Ich: Bedürfnisse, Kreativität und Trotz

Im Kind-Ich begegnen wir unserem früheren Selbst – unseren ursprünglichen Gefühlen, Impulsen, Bedürfnissen und kreativen Kräften. Es ist der Teil in uns, der spontan, emotional und intuitiv reagiert. Wenn wir aus dem Kind-Ich heraus handeln, zeigen wir Freude, Angst, Trotz, Begeisterung oder Rückzug – so wie wir es als Kinder getan haben.

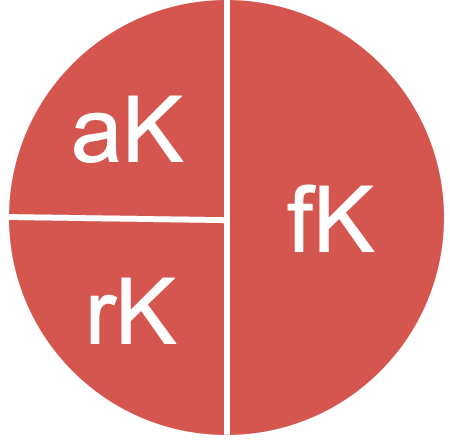

Das Kind-Ich ist jedoch nicht eindimensional. Man unterscheidet hier drei Ausprägungen:

- Das freie Kind-Ich steht für Lebendigkeit, Entdeckerfreude und authentischen Selbstausdruck.

- Das angepasste Kind-Ich versucht, Erwartungen zu erfüllen und Konflikte zu vermeiden – oft auf Kosten der eigenen Bedürfnisse.

- Das rebellische Kind-Ich lehnt sich auf, verweigert sich Regeln oder zeigt Trotzverhalten.

Diese Anteile können sehr kraftvoll sein – im Positiven wie im Negativen. Wer etwa aus dem rebellischen Kind-Ich heraus kommuniziert, lässt sich schwer auf sachliche Argumente ein und kämpft häufig „gegen etwas“. Das angepasste Kind wiederum tut oft zu viel für andere – aus Angst vor Ablehnung.

Ein bewusster Umgang mit dem Kind-Ich bedeutet nicht, es zu unterdrücken. Im Gegenteil: Unsere Kreativität, Intuition und emotionale Tiefe liegen genau dort. Wichtig ist jedoch, sich der Herkunft dieser Impulse bewusst zu sein – und sie im richtigen Moment steuern zu können.

Transaktionen - Die kleinste Einheit der Kommunikation

Was ist eine Transaktion?

In der Transaktionsanalyse bezeichnet eine Transaktion die kleinste Einheit unserer Kommunikation: Sie besteht aus einem Reiz (z. B. einer Aussage, Geste oder einem Blick) und der dazugehörigen Reaktion des Gegenübers.

Das Besondere daran: In jeder Transaktion kommunizieren wir aus einem unserer drei Ich-Zustände – und sprechen damit auch einen bestimmten Ich-Zustand beim Gegenüber an. Kommunikation ist somit kein Zufallsprodukt, sondern folgt einem inneren Muster, das wir mit etwas Übung erkennen können.

Die soziale und die psychologische Ebene

Kommunikation verläuft auf mehreren Ebenen gleichzeitig. In der Transaktionsanalyse wird zwischen der sozialen Ebene (das Offensichtliche) und der psychologischen Ebene (das Gemeinte oder Gefühlte) unterschieden.

Die soziale Ebene umfasst das, was explizit gesagt oder gezeigt wird – vergleichbar mit der Sachebene im Vier-Seiten-Modell von Schulz von Thun. Die psychologische Ebene hingegen beschreibt das, was zwischen den Zeilen mitschwingt: Mimik, Tonfall, Körpersprache – also das, was in Paul Watzlawicks Kommunikationstheorie als „Beziehungsebene“ mittransportiert wird.

Das Spannende: Sender und Empfänger sind sich dieser psychologischen Botschaften oft nicht bewusst – und doch beeinflussen sie maßgeblich, wie eine Nachricht ankommt. Ein sachlicher Satz wie „Das hast du aber schnell erledigt“ kann z. B. je nach Betonung entweder Anerkennung oder Ironie enthalten. So entstehen Missverständnisse oder emotionale Reaktionen, die mit dem gesprochenen Wort allein nicht erklärbar sind.

Wer sowohl auf die explizite als auch auf die implizite Kommunikation achtet, entwickelt ein feineres Gespür für mögliche Störungen – und kann sie bewusst klären. Die TA hilft hier, verdeckte Botschaften zu entlarven und Gespräche authentischer zu gestalten.

Typische Transaktionsmuster: Parallel, überkreuzt, verdeckt

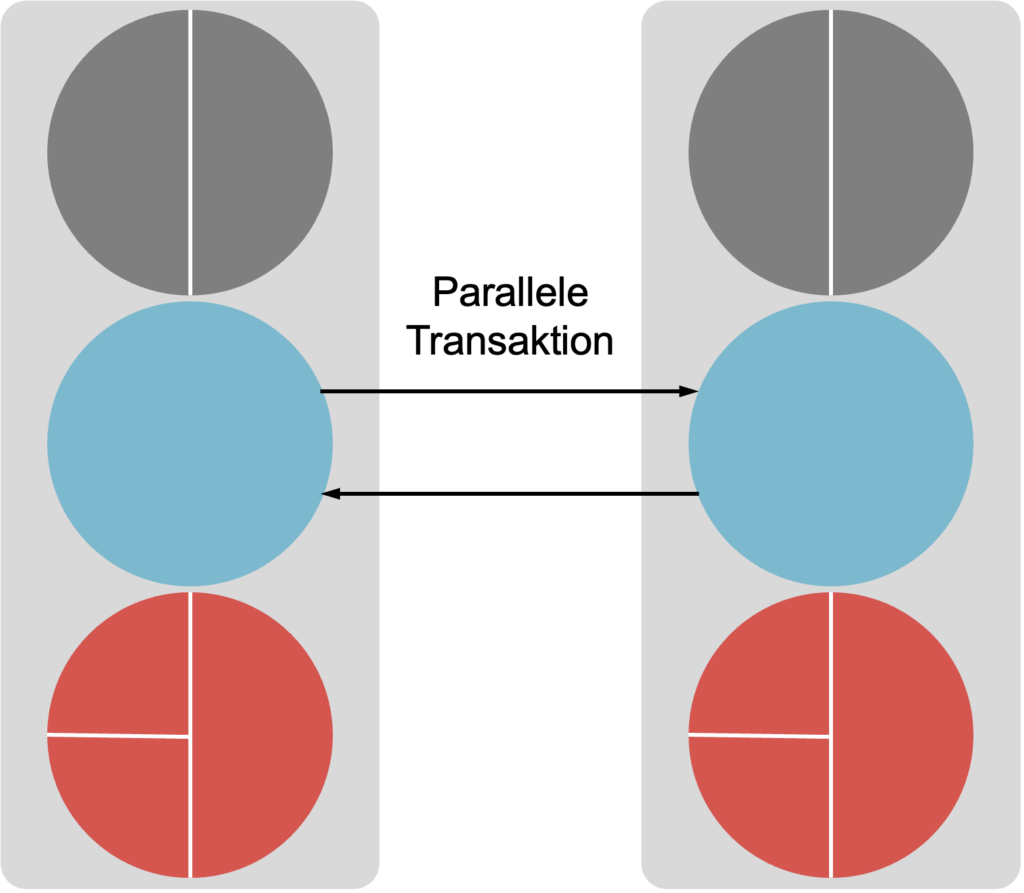

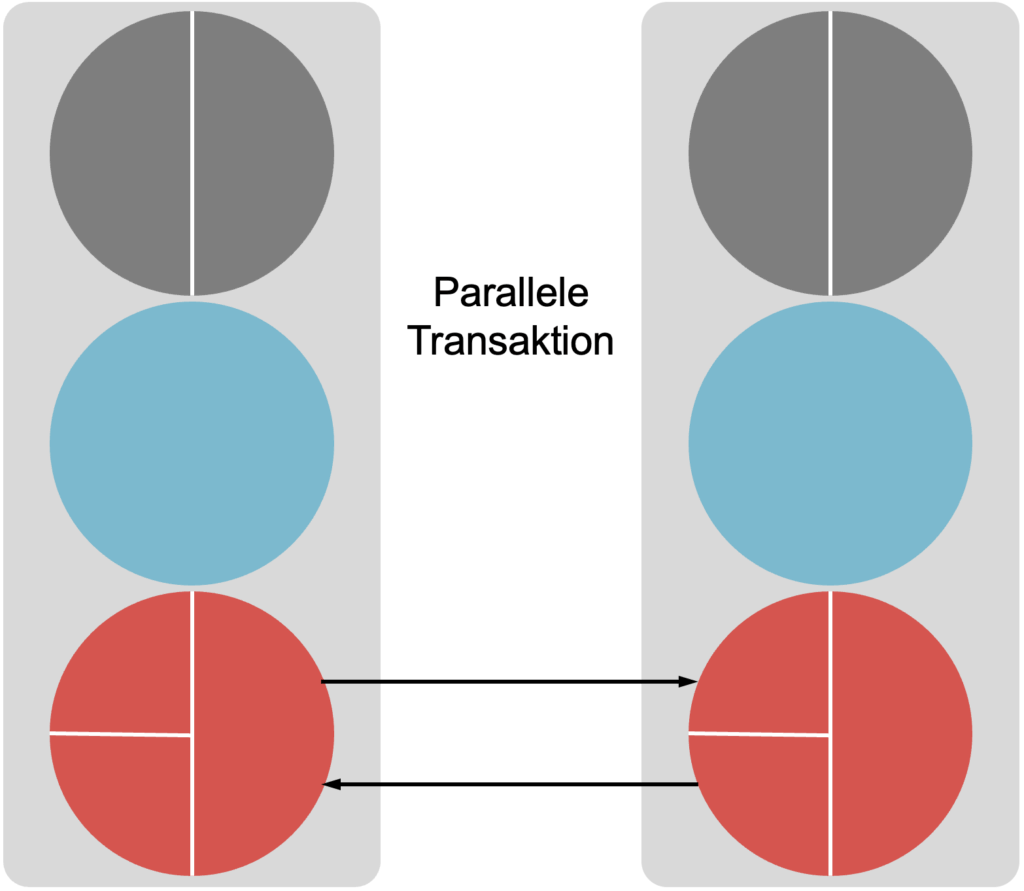

Parallele Transaktionen

Bei einer parallelen Transaktion passen die Ich-Zustände von Sender und Empfänger zueinander – die Reaktion erfolgt erwartungskonform.

Ein Beispiel (ER-ER):

Eine Person fragt im Erwachsenen-Ich: „Wie spät ist es?“ und bekommt vom Gegenüber ebenfalls aus dem Erwachsenen-Ich die sachliche Antwort: „Es ist 15 Uhr.“ Das Gespräch verläuft reibungslos.

Solche Transaktionen ermöglichen klare, effektive Kommunikation. Sie sind die Basis für ein konstruktives Miteinander, insbesondere in beruflichen oder sachlich geprägten Kontexten. Parallele Transaktionen sind „glattlaufende“ Kommunikationsprozesse – und zugleich die Ausnahme, wenn Emotionen oder Machtstrukturen mit im Spiel sind.

Ein Beispiel (EL-EL):

Kollege A: „Also ehrlich gesagt, finde ich es unverantwortlich, dass man so kurz vor der Deadline noch Änderungen macht.“

Kollege B: „Ganz meiner Meinung. Da fehlt einfach die Disziplin. Früher hätte es so etwas nicht gegeben.“

Beide sprechen aus dem kritischen Eltern-Ich und bekräftigen ein gemeinsames Norm- oder Wertsystem. Die Kommunikation wirkt abgestimmt – kann aber ausgrenzend oder abwertend gegenüber Dritten wirken.

Ein Beispiel (K-K):

Mitarbeiter A: „Ich freu mich schon so aufs Wochenende – endlich wieder auf dem Rad durch den Wald!“

Mitarbeiter B: „Oh ja! Und ich werde einfach mal ausschlafen und dann zum See – ganz ohne Plan!“

Beide reagieren spontan, emotional und spielerisch – das freie Kind-Ich dominiert. Der Austausch ist lebendig, leicht und verbindend.

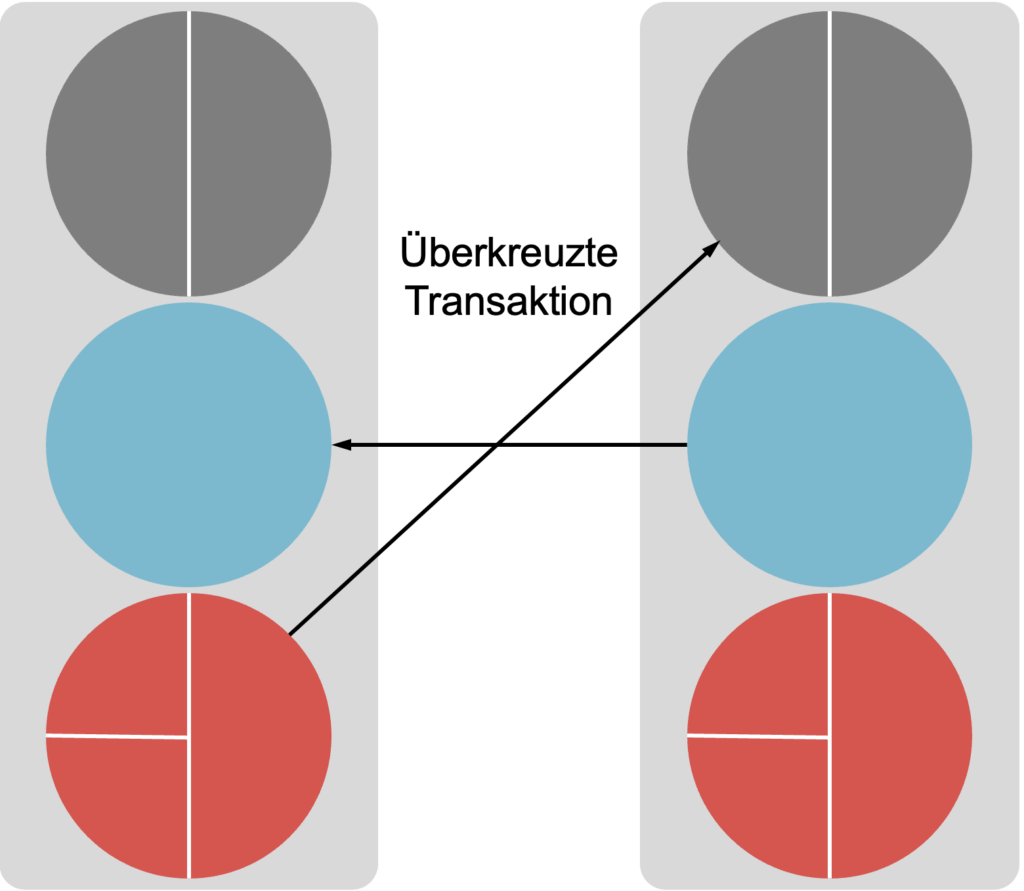

Überkreuzte Transaktion

Überkreuzte Transaktionen entstehen, wenn der angesprochene Ich-Zustand nicht der ist, aus dem die Reaktion kommt.

Beispiel: Eine Führungskraft fragt im Erwachsenen-Ich: „Könnten Sie mir bitte den Bericht bis heute Abend schicken?“ – und der Mitarbeitende antwortet aus dem rebellischen Kind-Ich: „Warum muss das immer so kurzfristig sein?!“

Die Folge: Wenn Sender und Empfänger aus unterschiedlichen Ich-Zuständen sprechen, kann es zu einem Missverständnis kommen. Die Antwort passt dann nicht zur Frage, und das Gespräch verläuft holprig. Das muss aber nicht gleich ein Streit sein. Manchmal hilft so ein Moment sogar dabei, etwas Wichtiges zu klären – zum Beispiel wenn jemand unerwartet emotional reagiert und dadurch ein echtes Anliegen sichtbar wird. Entscheidend ist, ob es gelingt, ruhig zu bleiben und die Situation bewusst wahrzunehmen. Dann kann man das Gespräch wieder auf eine gute Ebene bringen – am besten aus dem Erwachsenen-Ich heraus.

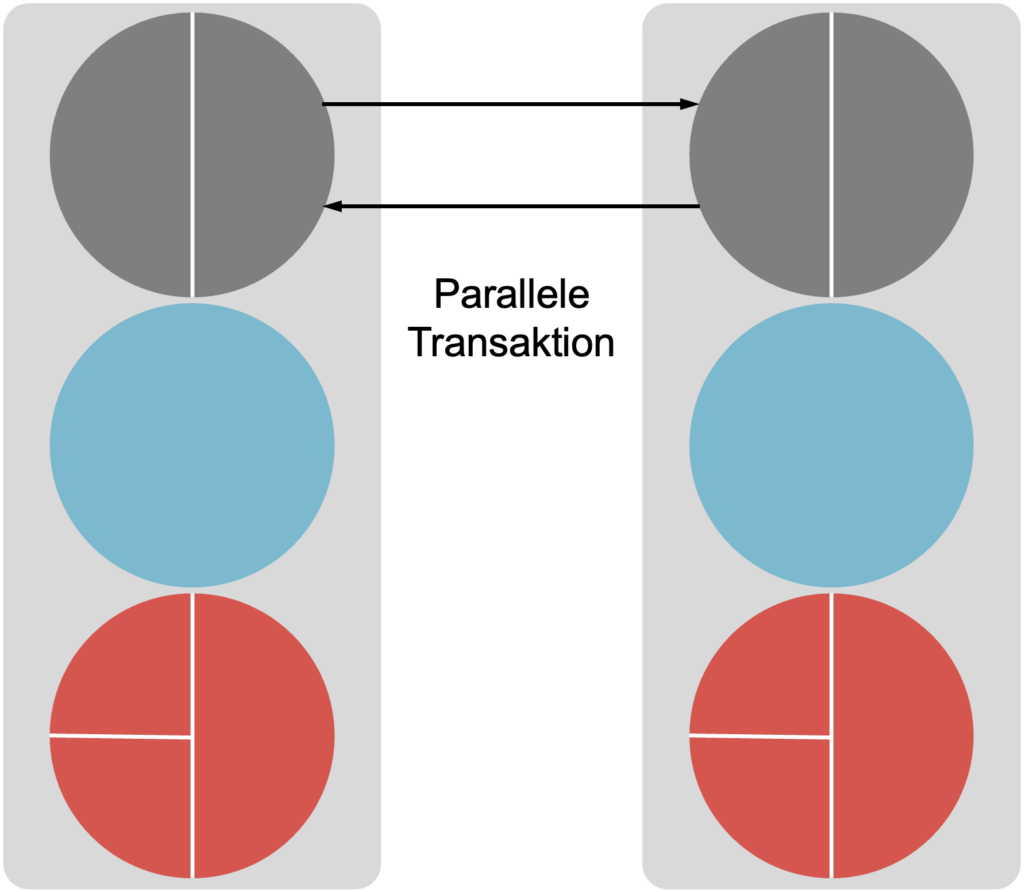

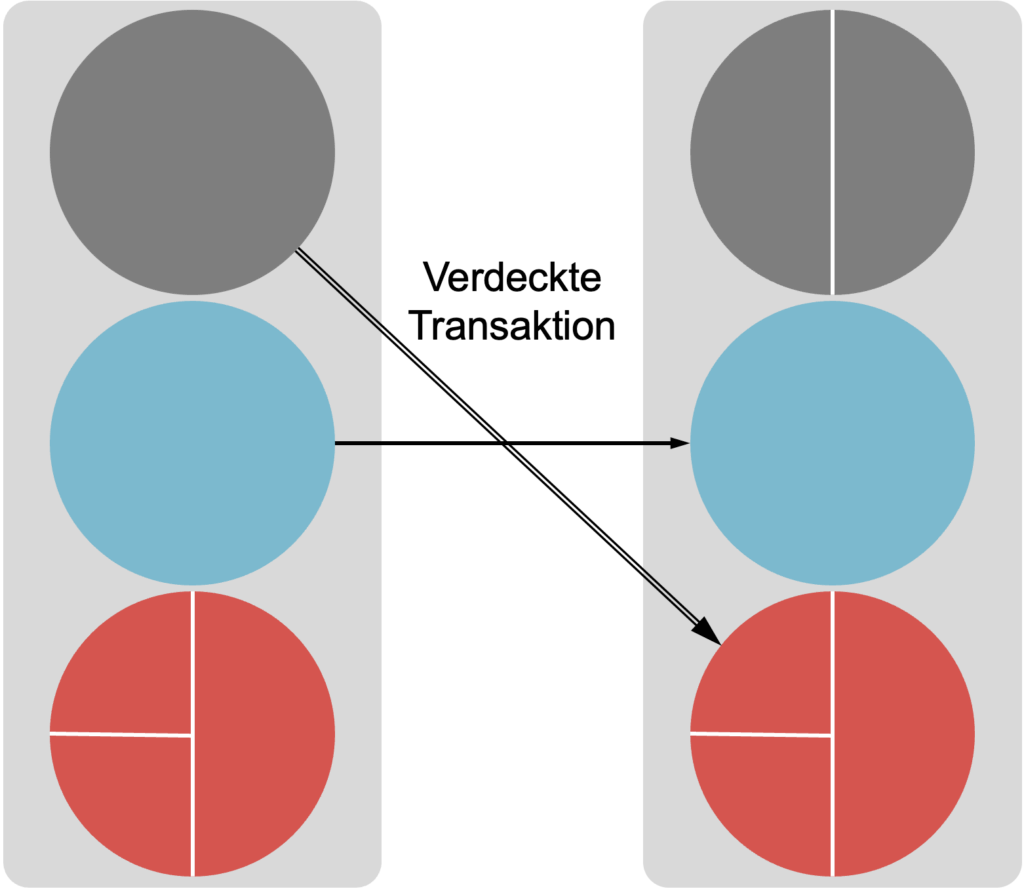

Verdeckte Transaktion

Verdeckte Transaktionen verlaufen auf zwei Ebenen gleichzeitig – und genau das macht sie so wirkungsvoll wie auch problematisch. Was auf der Oberfläche gesagt wird (soziale Ebene), unterscheidet sich von dem, was auf der psychologischen Ebene mitschwingt.

Die Grafik zeigt genau diesen Mechanismus:

- Sozial scheint die Kommunikation auf Augenhöhe zu erfolgen – Erwachsenen-Ich zu Erwachsenen-Ich (blau zu blau).

- Psychologisch jedoch sendet die Person aus dem Eltern-Ich (grau) eine Botschaft, die beim Gegenüber das Kind-Ich (rot) anspricht.

Ein typisches Beispiel: „Sie sollten heute nicht zu spät ins Bett gehen.“

Sozial klingt das wie ein freundlicher Hinweis – sachlich, nüchtern. Psychologisch jedoch kommt die Botschaft aus dem fürsorglichen oder kritischen Eltern-Ich und spricht das Kind-Ich des Gegenübers an – mit dem Effekt, dass sich die andere Person bevormundet oder klein gemacht fühlt.

Verdeckte Transaktionen erzeugen oft ein diffuses Unbehagen: Man merkt, dass etwas nicht stimmt, kann es aber nicht direkt benennen. Gerade in Konfliktsituationen oder bei psychologischen Spielen ist es hilfreich, auf solche „Doppelbotschaften“ zu achten – denn die wahre Kommunikation findet meist nicht auf der sichtbaren Ebene statt.

Wer verdeckte Transaktionen erkennt, kann bewusst entscheiden, nicht mitzuspielen, sondern die Kommunikation ins Erwachsenen-Ich zurückzuführen – klar, direkt und auf Augenhöhe.

Psychologische Spiele

Was sind psychologische Spiele?

Psychologische Spiele sind wiederkehrende Kommunikationsmuster, die auf den ersten Blick harmlos oder sogar sachlich wirken – im Hintergrund aber emotionale oder manipulative Dynamiken ablaufen lassen. Das Besondere: Solche Spiele laufen meist unbewusst ab. Sie dienen dazu, ein bestimmtes Gefühl zu bestätigen oder eine Rolle einzunehmen, die uns vertraut ist – selbst, wenn sie uns langfristig schadet.

Ein Spiel beginnt oft mit einer scheinbar normalen Aussage oder Situation. Doch anstatt zu einer Lösung zu kommen, dreht sich das Gespräch im Kreis. Vorschläge werden abgewertet, es entsteht Rechtfertigung, Frustration oder Rückzug. Das eigentliche Ziel des Gesprächs – zum Beispiel eine Klärung oder Zusammenarbeit – wird verfehlt.

Warum werden solche Spiele gespielt?

Spiele helfen uns – zumindest kurzfristig – mit inneren Spannungen oder ungelösten Bedürfnissen umzugehen. Sie bieten emotionale „Belohnungen“, d.h. erfüllen psychologische Bedürfnisse: Aufmerksamkeit, Überlegenheit, Recht haben oder auch Mitleid. Wir fühlen uns gebraucht, überlegen, gerecht oder im Recht. Oft bestätigen sie auch ein vertrautes Selbstbild, etwa: „Ich bin hilflos“ oder „Andere sind nicht verlässlich“. Auf diese Weise stabilisieren Spiele unser inneres Gleichgewicht – allerdings auf Kosten einer echten Lösung oder Begegnung.

Eric Berne beschrieb solche Spiele als verdeckte Transaktionen mit einem festen Ablauf: Sie beginnen mit einem Auslöser, verlaufen über mehrere Stationen und enden oft mit einem unangenehmen Gefühl – beim einen oder bei beiden Beteiligten. Die zentrale Frage lautet also nicht: „Was wurde gesagt?“, sondern: „Was lief da eigentlich wirklich ab?“

Der Ablauf psychologischer Spiele

Psychologische Spiele folgen einem bestimmten Muster, das oft unbewusst abläuft. Wenn man diesen Ablauf kennt, lassen sich viele scheinbar merkwürdige Gesprächsdynamiken besser verstehen und gezielter unterbrechen.

Vier typische Phasen lassen sich beobachten:

- Das Ausblenden

- Der Köder

- Der wunde Punkt

- Der Einstieg ins Spiel

Das Ausblenden: Die Realität wird verzerrt

Am Anfang eines Spiels steht oft das Ausblenden. Eine Person blendet dabei bewusst oder unbewusst einen Teil der Realität aus – etwa eigene Verantwortung, offensichtliche Zusammenhänge oder emotionale Reaktionen. Dieses Ausblenden dient dazu, unangenehme Erkenntnisse zu vermeiden.

Beispiel: Eine kranke Kollegin kommt trotzdem zur Arbeit und sagt: „Ohne mich läuft es hier nicht.“ Die Realität – dass ein Team auch ohne eine Person arbeitsfähig ist – wird ausgeblendet. Gleichzeitig wird ein Spiel vorbereitet, etwa mit dem Ziel, Anerkennung oder Mitleid zu bekommen.

Dieses Ausblenden hilft zunächst, unangenehme Gefühle zu vermeiden – etwa das Gefühl, ersetzbar oder nicht gebraucht zu werden. Doch auf lange Sicht verhindert es echte Entwicklung oder Klärung: Statt Verantwortung zu übernehmen oder neue Lösungen zu finden, wird ein Spiel gestartet, das emotionale Sicherheit verspricht – aber die eigentliche Herausforderung verdeckt.

Der Köder: Die Einladung zum Mitspielen

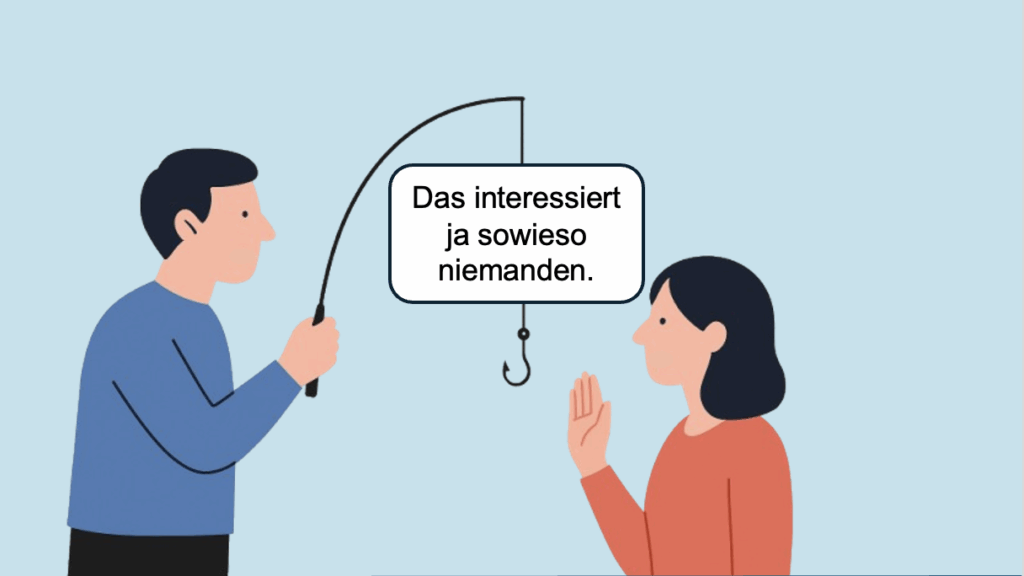

Im nächsten Schritt wird der sogenannte Köder ausgeworfen. Das ist eine Aussage, ein Blick, ein Seufzen oder ein Verhalten, das das Gegenüber emotional ansprechen und zu einer bestimmten Reaktion verleiten soll.

Beispiel: „Das interessiert ja sowieso niemanden.“ – Diese Aussage wirkt auf Menschen, die sich gern kümmern oder gebraucht fühlen, wie eine Einladung, aktiv zu werden: „Doch, mich interessiert das!“ Und schon ist man mitten im Spiel.

Ein Köder kann subtil oder provozierend sein. Entscheidend ist: Er zielt auf eine emotionale Reaktion ab – nicht auf eine sachliche Lösung.

Der wunde Punkt: Warum der Köder wirkt

Ein Spiel funktioniert nur, wenn der Köder einen „wunden Punkt“ beim Gegenüber trifft. Wunde Punkte sind Themen, auf die wir besonders empfindlich reagieren:

- Das Bedürfnis nach Wertschätzung,

- der Wunsch, zuverlässig zu sein,

- Angst vor Ablehnung oder

- ein übermäßiges Verantwortungsgefühl.

Beispiel: Jemand sagt: „Ich hätte nie gedacht, dass gerade Du mich so hängen lässt.“ Wenn Ihnen Loyalität besonders wichtig ist, werden Sie sich vermutlich sofort rechtfertigen oder Schuld empfinden – obwohl Sie vielleicht gar nichts falsch gemacht haben.

Wunde Punkte stammen oft aus früheren Erfahrungen und sind Teil unserer inneren Prägung. Wer sie kennt, kann bewusster entscheiden, ob er auf ein Spielangebot eingehen will – oder nicht.

Der Einstieg ins Spiel: Mitgespielt, ohne es zu merken

Wenn der Köder auf einen wunden Punkt trifft, erfolgt meist eine emotionale Reaktion – Rechtfertigung, Rückzug, Angriff oder Helferrolle. Damit ist das Spiel „gestartet“, oft ohne, dass es einer der Beteiligten merkt. Von nun an läuft ein vertrauter Ablauf ab: Vorschläge werden abgelehnt, Rollen werden eingenommen („Opfer“, „Retter“, „Ankläger“), das Gespräch verläuft im Kreis.

Typisches Muster:

A: „Ich brauche Hilfe, ich weiß einfach nicht mehr weiter.“

B: „Wie wäre es, wenn du XY probierst?“

A: „Ja, aber das geht bei mir nicht.“

B: „Dann vielleicht…“

A: „Nein, das hilft mir auch nicht.“

Das Gespräch endet mit Frustration – B fühlt sich ausgenutzt, A fühlt sich unverstanden. Beide bestätigen damit unbewusst ihre inneren Überzeugungen.

Die Eskalationsstufen: Von harmlos bis gefährlich

Nicht jedes Spiel ist dramatisch – viele verlaufen auf kleiner Flamme und sind Teil unseres Alltags. Eric Berne unterschied drei Eskalationsstufen:

Härtegrad 1: Das Spiel bleibt auf verbaler Ebene und dient meist der Bestätigung eines inneren Musters. Beispiel: Eine Mitarbeiterin wird vom Chef gefragt, warum die Post noch nicht bearbeitet ist. Sie rechtfertigt sich sofort, obwohl niemand einen Vorwurf gemacht hat. Es folgt ein kurzer Schlagabtausch – dann ist das Thema erledigt. Solche Spiele kommen oft vor, verlaufen glimpflich und beruhigen sich schnell wieder.

Härtegrad 2: Der emotionale Einsatz wird höher. Jetzt geht es nicht mehr nur um Worte – es fließen Rückzug, Krankheit, Schuldzuweisungen oder Erpressung mit ein. Beispiel: Eine Kollegin fühlt sich nicht ernst genommen, geht nach Hause und bleibt mehrere Tage krank. Die Kommunikation ist gestört, das Spiel hat Auswirkungen auf die Beziehungsebene oder das Arbeitsklima.

Härtegrad 3: Diese Form ist selten, aber hochproblematisch. Hier drohen reale Konsequenzen: Gerichtsstreit, Kündigungen, Krankheit oder sogar Gewalt. Auch selbstschädigendes Verhalten kann Ausdruck eines Spiels dritter Ordnung sein. Beispiel: „Wenn du mich verlässt, bringe ich mich um.“ Solche Eskalationen verlangen klare Grenzen, professionelle Unterstützung – und oft auch Distanz.

Fazit: Je früher ein Spiel erkannt wird, desto eher kann es unterbrochen werden. Entscheidend ist nicht die Absicht, sondern das Bewusstsein über die Dynamik.

Lösungen für ein Raus aus der Kommunikationsfalle

Spielangebote frühzeitig erkennen

Der wichtigste Schritt, um psychologische Spiele zu unterbrechen, ist, sie überhaupt zu bemerken – und zwar möglichst früh. Typische Hinweise auf ein Spielangebot sind pauschale Aussagen („immer“, „nie“), emotionale Übertreibungen, ein plötzlicher Wechsel der Gesprächsdynamik oder ein unangenehmes Bauchgefühl. Auch das Gefühl, sich rechtfertigen zu müssen oder „in eine Falle getappt“ zu sein, kann ein Indikator sein. Wer lernt, solche Signale wahrzunehmen, kann bewusst entscheiden, ob er einsteigen möchte – oder nicht.

Eigene Spielanfälligkeit hinterfragen

Solche Spiele benötigen mindestens zwei Personen: Eine Person, die es anbietet – und eine, die darauf anspringt. Der zweite Schritt besteht deshalb darin, sich die eigene Spielanfälligkeit bewusst zu machen. Was sind meine „wunden Punkte“? Wo reagiere ich schnell mit Schuldgefühl, Hilfsbereitschaft, Trotz oder Rückzug? Welche Rollen übernehme ich besonders häufig (z. B. Retter, Opfer, Ankläger)? Solche Reflexion ermöglicht es, die eigene emotionale Reaktion zu verstehen – und zukünftige Spielangebote innerlich zu entkräften, bevor man einsteigt.

Ins Erwachsenen-Ich kommen

Das Erwachsenen-Ich ist der Zustand, in dem wir klar, sachlich und selbstverantwortlich handeln können. Um Spiele zu unterbrechen, ist es hilfreich, sich gezielt in diesen Zustand zu bringen. Das gelingt durch bewusste Selbstbeobachtung:

Was fühle ich gerade? Was denke ich? Was brauche ich?

Schon ein kurzer innerer Check kann helfen, Abstand zu gewinnen. Auch körperliche Hinweise (ruhige Atmung, offene Körperhaltung, klare Sprache) unterstützen den Zugang zum Erwachsenen-Ich.

Hilfreich ist es außerdem, sich bewusst Zeit zu verschaffen, z. B. durch eine Rückfrage („Wie genau meinst du das?“) oder eine kurze Gesprächspause. Durch diese Unterbrechung wird der automatische Reaktionsablauf gestört – und es entsteht Raum für bewusste Wahl statt impulsiver Reaktion.

Meta-Kommunikation - Das Spiel benennen

Sprechen Sie offen an, was Sie beobachten. Beispiel: „Ich habe den Eindruck, wir drehen uns gerade im Kreis.“ oder „Ich frage mich, ob es hier gerade wirklich um das Thema geht.“ Solche Rückmeldungen schaffen Distanz und ermöglichen Klärung – vorausgesetzt, sie erfolgen aus dem Erwachsenen-Ich heraus und nicht anklagend.

Reframing - Die Situation neu bewerten

Reframing bedeutet, einer Situation oder Aussage einen neuen, konstruktiveren Rahmen zu geben. Es geht nicht darum, etwas schönzureden, sondern darum, den Blickwinkel bewusst zu verändern.

Beispiel: Statt auf eine Aussage wie „Niemand interessiert sich für meine Meinung“ beleidigt oder verteidigend zu reagieren, könnten Sie sagen: „Mir scheint, es ist Ihnen wirklich wichtig, gehört zu werden – das ist verständlich.“ So nehmen Sie der Aussage die Schärfe und lenken das Gespräch auf die zugrunde liegenden Bedürfnisse.

Reframing hilft besonders dann, wenn Sie emotional getroffen werden. Eine kurze gedankliche Umdeutung kann den Einstieg ins Spiel verhindern und die Kommunikation wieder auf eine sachliche Ebene bringen.

Wahrnehmungspositionen - Den Standpunkt wechseln

Die Methode der Wahrnehmungspositionen hilft dabei, festgefahrene Situationen aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten.

- Position: Sie erleben die Situation aus Ihrer eigenen Sicht – inklusive aller Gefühle und Gedanken.

- Position: Sie versetzen sich gedanklich in Ihr Gegenüber hinein: Wie wirkt mein Verhalten auf sie oder ihn? Was könnte der andere brauchen oder befürchten?

- Position: Sie beobachten das Gespräch von außen, wie eine neutrale dritte Person: Was sehe und höre ich, wenn ich nicht beteiligt bin?

Dieser gedankliche Perspektivwechsel fördert Empathie, reduziert emotionale Reaktivität und kann helfen, ein Spiel frühzeitig zu erkennen oder bewusst zu beenden. Besonders hilfreich ist es, sich diese Perspektiven schriftlich oder im Gespräch mit einer neutralen Person zu erschließen.

Zusammenfassung

Psychologische Spiele gehören zu unserem Kommunikationsalltag – oft ohne, dass wir sie bewusst bemerken. Sie laufen wie auf Autopilot ab, bedienen alte Muster und lassen uns in bekannte Rollen rutschen. Die Transaktionsanalyse bietet ein wirkungsvolles Modell, um diese Dynamiken zu erkennen und zu verstehen – nicht als moralisches Urteil, sondern als Einladung zur Reflexion.

Im Zentrum steht die Erkenntnis, dass wir aus unterschiedlichen inneren Zuständen heraus kommunizieren: Dem Eltern-Ich, dem Kind-Ich und dem Erwachsenen-Ich. Jeder dieser Zustände hat seine Berechtigung – doch wenn wir unbewusst im falschen Modus agieren, kann Kommunikation schnell schiefgehen. Verdeckte Botschaften, überkreuzte Erwartungen und emotionale Reiz-Reaktions-Ketten führen dann zu Spannungen, nicht selten begleitet von innerem Stress oder Frust.

Psychologische Spiele entstehen meist dann, wenn alte emotionale Bedürfnisse oder Verletzungen berührt werden. Was harmlos beginnt, kann sich schleichend zu einem destruktiven Muster entwickeln – mit echten Folgen für Beziehungen und Zusammenarbeit. Deshalb ist es so wichtig, Spielangebote rechtzeitig zu erkennen, die eigene Spielanfälligkeit zu reflektieren und Wege zu finden, im Erwachsenen-Ich zu bleiben.

Der Beitrag zeigt auf, wie genau das gelingen kann: Durch achtsame Selbstwahrnehmung, durch Techniken wie Reframing oder Perspektivwechsel – und durch den Mut, die eigene Kommunikation immer wieder neu zu hinterfragen. Denn Klarheit beginnt mit Bewusstsein und echtes Miteinander dort, wo Spielchen enden.